مساحة إعلانية

مدخل :

للقصة سحرها الخاص الذي كان له أثره على البشرية منذ قديم الزمان ، فقد كانت الحكايات والأساطير سلوى الانسان سجل فيها رحلاته ومغامراته وعلاقته بالمرأة .. الخ ، ومن خلال هذه الحكايات والاساطير حاول إيجاد أجوبة لما يدور في خلده وما يحدث بداخله من توتر ورغبة في فض المجهول .

لازمت القصة الحكاية ينبوع القص والسرد الانسان في مسامراته ، وأبدع في إظهار بطولاته مازجا بين الواقع والخيال من خلال الملاحم سمر الليالي وسجل فيها العادات والتقاليد ومآثر الرجال ،وحروب القبائل ..الخ .

وتناقتلتها الأجيال شفاهة تضيف وتحذف قبل اختراع الكتابة وأبرزت هذه الملاحم والحكايات والاساطير قدرة الإنسان الحكاء بطبعه وعشقه وقدرته على نسج الحكايات والقصص مازجا بين الواقع والخيال ، وبين ما هو سردي وشعري .

وفي العصر الحديث تطورت القصة وبشكل ملحوظ ومتسارع مثلها مثل باقي الفنون الأدبية التي كادت تمتزج من كثرة التلاقح والتقارب ولكن دون أن تطمس ملامحها التي تجدد بتسارع كبير .

والقصة القصيرة أصبحت عصية التعريف من كثرة التجديد الذي حدث لها في الفترة الأخيرة على أيدي عشاق السرد الذين اخلصوا لها ، وكثرت أنواعها ،وإن كانت القصة القصيرة هي الأم الرؤوم لكل أنواع القصة من قصة قصيرة جدا ،وقصة الومضة ، والقصة الشاعرة .. الخ .

ولا مجال هنا للتطرق بتوسع للقصة بشكل نظري وإن كنا سنشير ونطرح بعض النقاط في دراستنا حسب ما يحتاجه سياق الدراسة.

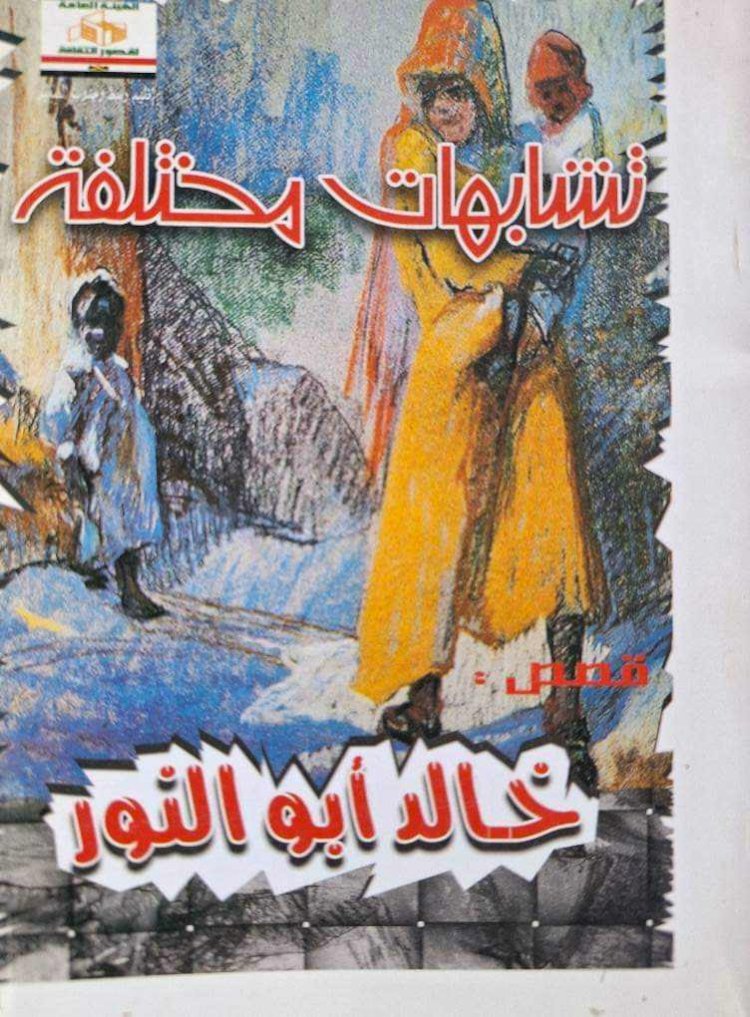

ونتوقف هنا عند تجربة خالد أبوالنور القصصية .

وأكاد أزعم وبعض الزعم قد يكون حقيقة أو يقترب منها، إنني عايشت التجربة الأدبية لخالد أبو النور منذ بدايتها في تسعينيات القرن الفائت، وتناولت مجموعته القصصية الأولى " أنات من الوجع والقص " بفرحة غامرة ، وكتبت عنها في جريدة المساء بتاريخ 18/9/2000م قراءة سريعة كما تقتضيها وتتطلبها المساحة في صفحة أدبية لجريدة يومية ، وقلت في هذه القراءة " يدخلنا " خالد أبو النور " من خلال مجموعته القصصية الأولى " أنات من الوجع والقص " إلى عالم القرية الجميل بكل عبقه كما فعل من قبل الحكاء الرائع " محمد عبد الحليم عبد الله " وغيره .

ولكن خالد أبو النور يدخلنا إلى عالم القرية مازجاً بين الواقع والمتخيل ،محولاً الحدوتة إلى أسطورة ، رغم أن أبطال قصصه هم بسطاء القرية ،وما يدور في الحدوتة هو عالم القرية بكل مفرداته ومعتقداته إلا أن أسلوب الفنتازيا الذي ينتهجه القاص يعطي القصة روحا جديدة .. فهو يحكي ببساطة ويعطي الحبكة القصصية منحنى أسطورياً ورامزاً فندخل في متاهات الرمز وعالم الأسطورة المحكي .

والمطالع قصص المجموعة سيجد أن هناك خيطاً رفيعا يربط معظم قصص المجموعة .. فإن كان عالم القرية هو مسرح الحدث ، إلا أن هناك رابطاً أٌقوى نلاحظه يربط بين كثير من القصص مثل الاحتفال بالموالد كما تطرحه قصص :" طبل الشيخ رضوان ، ذكرى سيدي المغني ، ليلى وأبي " .

وهناك البطل/ الرمز "عوض" نجده في قصة " طبل الشيخ رشوان " .. وهو الخادم المطيع لأهل القرية و"عوض " الرمز/ الأسطورة نجده أيضاً في قصة " المغيبة " فتنبثق الحدوتة التي لم يصرح بها القاص ،وإن كانت مفاتيحها ظاهرة ويلقي بها بين سطور الحدوتة بالتدرج فبسبب عوض/ الخادم .. يحدث خلل في كل أرجاء القرية فتشعر وكأن عوض ليس خادماً .. بل هو كل شيء في القرية ،وهذا ما يقوله القاص بالفعل .

مهام هذا الخادم تبدأ من : " يخرج متقدماً النساء ناحية الترعة لقضاء حوائجهن " .

" يحمل أثقالهن ..يلتف حوله الأطفال يسمعون أغانيه .. الخ "

بل هو أسطورة كما يجسد القاص : " كلنا نحبه حتى الوحوش في البراري لا تقترب من أغنامنا في الخلاء ولا تجرؤ على العواء بالقرب منه " .

وعندما يرحل يأتي إليهم في أحلامهم .

ويستمر القاص في مزج الواقع بالمتخيل كما في قصة " بنت من طين " وفيها يزاوج بين " سمراء " تلك البنت الصغيرة التي تشاركه اللعب ،وبين العروسة الطين الذي صنعها لها ، وقد وفق في هذه المزاوجة طارحاً هذا الرمز الشفيف مجسداً أحلام الطفل القروي الخضراء .

لقد استطاع القاص مزج الواقع بالأسطورة .. واستطاع أن يطرح عالم القرية بكل تفاصيله من خلال لوحات جميلة كما في قصة " طقوس الليلة العيد " التي تجسد في القرية عالم النساء وعالم الرجال بصورة معبرة وقالب قصصي جذاب ورامز.

وفي " طبل الشيخ رشوان" يجتزئ لنا مشهدا قرويا جميلا بشكل مغاير طارحا الرمز بقوة ، ومن خلال نفس المشهد وبشكل مغاير أيضاً في قصة " في ذكرى سيدي المغني " والتي تطرح الكثير من التساؤلات .

وهذا أيضاً ما نلحظه في قصتي " ليلى وأبي " و " المغيب " ..

وقصة " دون أمر من سيد " تطرح قصة مجذوب القرية الشهير ،ولكن برؤية قصصية متميزة ، وكذلك قصتا " حارس السوق القديم " و" ولها عمر " يستخدمان عنصر المفارقة الذي يوظفه القاص بشكل جيد.

ولا شك إننا أمام قاص موهوب له أسلوبه الخاص، وقدرته على مزج الواقع بالمتخيل لخلق الأسطورة .. هذه القراءة التي مر عليها ما يقرب من ربع قرن، تمثل بداية قوية للسارد الذي واصل الرحلة رحلة الابداع بروح وثابة وعشق للحرف الذي أعطاه روحه ليشكلها كما يريد .

وواصل بعد هذه المجموعة رحلته الأدبية ممازحا الشعر تارة بروحه الصوفية ،ولكن يعود سريعا للقص فتلك هي العباءة التي تدثر حروفه،وتخرجها من رحم الزمكان للتحرك أمامنا الشخوص المهمشة بأوجاعها وبوحها وحراكها المتخم بالقهر والخوف والحرمان ،

وجاءت المجموعة الثانية " تشابهات مختلفة " ليؤكد لنا المبدع أن روحه متوهجة بالسرد ، هائمة في ملكوت الحكايات، مغموسة حتى النخاع في الضمير الجمعي ، ضمير البسطاء .

ويمكننا أن ندلف من عدة أبواب ، فالقصص محملة بالكثير وتسمح بمساحات واسعة للرؤى ، وتقدم للقارئ مساحة كبيرة للتشوف والابحار ، والنظر والتأمل ، ولكن سنتوقف عند لمحة واحدة في المجموعة وظاهرة قد تكون الأبرز حسب ما رأى كاتب السطور وهي ظاهرة الاغتراب .

منها ننطلق وندخل وندلف ونعيش مع أبطال قصص المجموعة مع القهر والفقر والتهميش والوجع والموت والفراق .. الخ . وكلها مفردات تؤدي للغربة والاغتراب .

العنوان

بداءة يدخلنا العنوان بكلمتيه المتنافرتين شكلا ، المتفقتان جوهرا في إشكالية الصدام في مواجهة التشابه والاختلاف ، هذا التضاد الظاهري بكل ما يحمله الشكل من تنافر وتباعد وتضاد ، هو في الحقيقة جوهر الحياة وروحها ، كيف؟ يطل السؤال الغرابة باحثا عن إجابة تخرجنا من هذا الصدام .

هذا العنوان الدال الذي يرمز للاغتراب ويؤكده من خلاله قبل الولوج فيما يطرحه المتن من قصص تمارس تماسها وسطوتها على هذا الاغتراب بين المتشابهين المختلفين ، فهذه التشابهات المختلفة ترمز لثنائية الحياة بكل ما فيها من تشابه واختلاف ، وهذا ما سيبرز لنا تباعا ونحن نترحل بين القصص ونعيش أوجاع شخوصها وأبطالها بكل ما تطرحه من مواقف إنسانية .

ظاهرة الاغتراب

قبل الولوج في عمق المجموعة ، نتوقف عند مفردة " الاغتراب " وهي في الحقيقة ظاهرة من الظواهر تعد سمة من سمات الوجود الانساني، وهي قديمة قدم الإنسان ذاته ، فحواء خلقت من جزء من آدم ، هي منه تشبهه وإن اختلفا .

الاغتراب في اللغة كما ذكر في مختار الصحاح " النزوح عن الوطن" ووجاء في المنجد " الاغتراب هو النزوح من غير الاقارب أو البعد " .

وتجتمع المعاجم العربية على اختلافها على أن كلمة " الغربة" أو الاغتراب" تعني النزوح عن الوطن او البعد أو الانفصال عن الآخر .

وتشترك اللغات الألمانية والفرنسية والانجليزية في معنى واحد تقريبا للاغتراب ،وهو " انفصال الانسان سواء عن شيء ما كالملكية، أم عن العقل والحواس، أم عن الآخرين، أم عن الله . تلك هي الخلفية التي استخدم في إطارها مصطلح الاغتراب، أو الغربة "" ص 15 لزهر مساعدية " نظرية الاغتراب من المنظورين العربي والغربي " دار الخلدونية ، الجزائر ، الطبعة الأولى 1434هـ ، 2013م .

ويذكر المصدر السابق أن الاتجاه التحليلي الذي ظهرعلى يد " ميلفن سيمان "ذكر " أن هناك خمس سمات أو مكونات يتشكل منها الاغتراب كمفهوم مركب وهي:

1- انعدام القوة :ويعني شعور الفرد بأنه غير قادر على التأثير في المواقف الاجتماعية التي تحيط به

2- فقدان المعنى : ويعني عجز الفرد عن اتخاذ القرار أو معرفة ما يجب أن يقوم به ويفعله .

3- العزلة : وتعني انفصال الفرد عن تيار الثقافة التي تسود وتبنيه مبادئ ومفاهيم مخالفة ، فيصبح غير قادر على مسايرة الأوضاع السائدة .

4- فقدان المعايير :ويعني لجوء الفرد إلى استخدام أساليب غير مشروعة ليحقق أهدافه.

5- غربة الذات :تعني ان يدرك الفرد بأنه أصبح مغتربا حتى عن ذاته" " المرجع نفسه ، ص 49 ومابعدها ، بتصرف

ويذكرد.حليم بركات" لقد أصبح الاغتراب في العصر الحديث موضوعا محوريا ، ويتمثل في الحضارة الغربية بشكل خاص بأعمال ديستويفسكي وكافكا وفوست وتوماس مان وألدوس هسكلي وجيمس جويس وإبسن وإليوت وماركس وسارتر وكامو وغيرهم عدد متزايد ،وقد بدأ هذا الموضوع في مختلف تنوعاته ينتشر من خلال الفكر النقدي والتحليلي بشكل خاص في مختلف الثقافات البارزة ،ولا يستثنى من ذلك الثقافة العربية " ص 35 د.حليم بركات " الاغتراب في الثقافة العربية – متاهات الانسان بين الحلم والواقع ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، الطبعة الاولي أيلول / سبتمبر 2006 /

ولا تغيب القصة القصيرة عن هذه الظاهرة الضاربة في عمق الإنسانية بفعل ما يدور حولنا من أشياء تدفعنا بقوة وعمق إلى الاغتراب وفي مقدمتها الحضارة بكل تداعياتها التي حولت الإنسان لمجرد مسخ ، وكما قيل " قد اندلع برق القصة القصيرة في سماء غابة السرديات المتشابكة ليضيء لنا ما لم تستطع النصوص السردية الأخرى إضاءته: وحشة الفرد المنعزل المتوحد إزاء العالم في صممه الأزلي عن نداءاتنا، ليلملم العابر والهامش والمنسي والكاد ينسرب من دهاليز العتمة والنسيان ، بكلمة واحدة ليقبض على جوهر اغتراب الكائن ووحشته لحظة تجرده من أقنعته وأسلحته المتعددة " ص 13 وما بعدها د. هاشم ميرغني " بنية الخطاب السردي في القصة القصيرة " شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، السودان، الطبعة الأولى 2008م

وهذا ما يشتغل عليه خالد أبو النور ويشغله ، ويضفره في سرده ،ويطرحه من خلال أبطال قصصه منذ أن بدأ يمارس السرد ليقدم للعالم ما يطرحه من رؤى بكل ما فيه من غربة واغتراب على كافة المستويات .

وكما ذكرنا أن عنوان المجموعة " تشابهات مختلفة " يطرح هذا التضاد الظاهري والتنافر الصادم ، وهج الاغتراب والغربة ، لتطل الأسئلة وتبرز باحثة عن أي تشابه وأي اختلاف ؟

ولفض هذا الاشتباك ،نترك المقدمة والإهداء ربما نعود لهما فيما بعد لندلف في عمق المجموعة، لعلنا نجد إجابة شافية لما يدور من أسئلة طرحها هذا العنوان .

تطل علينا القصة الأولى المعنونة " هو وهي تشابه مختلف " لتدخلنا في دائرة الأسئلة أيضا وتشتبك مع العنوان الرئيس للمجموعة ، فنحن هنا أمام ثنائية ( هو وهي ) هذا التشابه المختلف.

تتكون القصة من ثلاثة مقاطع ( هو- هي – هو وهي " لقاء") ، المقطع الأول يقدم لنا شخصية بائع السمك الذي يعول أسرة من عشرة أفراد يكد ويكدح طوال اليوم من أجل أن يقدم لهم القليل من الطعام ، ويعيش حياته وحيدا بعد فقد زوجته ، فيشعر باغتراب روحي وفقد .

المقطع الثاني يقدم لنا بائعة الجبن التي تسعى على رزقها من أجل أولادها ، وبعد أن أكلوا طعامهم وسهرت معم حتى ناموا ، تشعر بالوحدة والاغتراب والفقد فتقف امام المرآة تتحسس جسدها وتمشط شعرها ، وتتلقفها الوحدة القاتلة فتستسلم للآهات والدموع .

المقطع الثالث : يلتقيا هو وهو يسيران في طريق يسمح لهما بالبوح والشكوى ، وبعد مواجهة مع المجتمع المحاصر يفترقا لتبدأ رحلة الاغتراب بمقطع النهاية " دخلت هي دارها تداري فمها بطرف طرحتها السوداء ، دخل هو داره وسيجارته منطفئة بين شفتيه !... " .

وتنتهي القصة بعلامة تعجب ونقاط .

القاص في المقاطع الثلاثة يرسم لنا تلك الحالة من التشابه والاختلاف التي تجسد الاغتراب الداخلي الذي صنعه الفقد ، الفقر ، عادات وتقاليد المجتمع الضامة والصادمة والمكبلة للمشاعر الانسانية .

التشابه يظهر جليا بين الرجل والمرأة ( هو وهي ) ثنائية التشابه والاختلاف ، يعيشان حياة الكفاف ، هو بائع سمك ، وهي بائعة جبن ، الأثنان وحيدان ،يعولان أطفالا ،يشعران بالوحدة، يقتربان من بعضهما البعض ،بينهما علاقة إنسانية زرعتها العشرة ولقاء السوق ، فنجده هو بعد الانتهاء من بيع ما معه من سمك يذهب لسوق الجبن ليبحث عنها، وهي أيضا تفعل ذلك خلسة وتذهب قبله إلى مكانه في السوق ، وتنظر له وتغادر المكان ويبرز القاص مشاعرها في هذه اللحظة " عند بائعو السمك وقفت، نظرت إليه طويلا، حادثت نفسها بأشياء أثارت الابتسامة والخجل على وجهها الذابل فزادت دقات القلب فنظرت للوجوه من حولها خوفا من العيون المتربصة " ص 13

هنا يبرز مشاعرها المختلطة بين وميض الحب والانجذاب للشبيه ، ولحظة الخوف من المجتمع المتلصص الذي لا يرحم .

في حين نجد الرجل ( هو) رغم ذهابه للمكان الذي تجلس فيه باحثا عنها ولم يجدها فيعود أدراجه يعبر عن هذه اللحظة " اشترى الطعام والخبز وراح يبحث عنها عند بائعات السمن والجبن القريش لكنه لم يجدها . عاد ماشيا بجوار حماره وعلى وقع الحوافر على الأرض الصلبة كان يحادث نفسه وسيجارته " ص 10

هنا يظهر التشابه المختلف ، فنجد المرأة عبرت عن مشاعرها بالخجل والابتسامة ، ولا تنسى من حولها من مجتمع يرصد ويتلصص، كل هذا ظهر على ملامحها ، فأخرجت مشاعرها وما بداخلها والذي ظهر على ملامحها ، أما هو فمشاعره بداخله ، عاد يحادث نفسه ومشاعره لا تظهر على ملامحه وإن حاول تنفسها مع دخان سيجارته .

هذا التشابه المختلف نجده يبرز أكثر في المقطع الثالث ، ويقف في المواجهة ، يلتقيا ، الطريق طويل ، يسمح للحوار الذي يختصره القاص ويختزله بفنية في دفقة شعورية ولحظة بوح تختصر الكثير بكلمات وجمل تلغرافية في مشهدية تظهر الاغتراب الداخلي الذي صنعته الحياة بقسوتها والمجتمع بضغوطه .

لنقرأ معا :" الطريق طويل يكفي لمر الشكوى والكلام . المصاريف/ العيال / الناس/ وكلامهم السم ، المساء البارد الطويل / العمر الذي يسابق الريح. قال : المرأة عمود البيت وشمعته . قالت : ظل راجل ولا .... قال : يا ما نفسي . أسبلت الرموش على عينيها .اتفقا ... جلسا في الطريق يرسمان شكل الأيام القادمة " ص 14

في هذا المقطع الذي لم يكتمل بعد ، كان اللقاء وبدأت ملامح التشابه تتشكل ، لتعود حواء لأصلها كجزء من آدم لا تكتمل إلا به ولا يتشابهان إلا إذا اقتربا وذابا وانصهرا .

في محاولة المقاومة ونزع جرثومة الاغتراب من طريقهما ولكن المشهد يكمل رحلة الاغتراب ، فقسوة الحياة وجبروت المجتمع لهما الغلبة

يكمل القاص المشهد" – لكن . – بس . - أصل . – الولد الكبير امي زي المرحوم. –البنت الكبيرة برضه بتغار على المرحومة من جنس النسوان . – سكت . – سكتت . افترقا مع الطريق".

هذه القصة وغيرها من قصص المجموعة التي تصارع في بنيتها ومعمارها الحدث وتصهره بهذه الجمل التلغرافية التي تختصر الكثير وتبوح بالأكثر تؤكد أن الشكل - أقصد الشكل القصصي – لم يعد وعاء للتجربة القصصية فقط ،ولكن تحول وأصبح التجربة القصصية ذاتها ، فالشكل ذاته يعد مضمون ورؤية تشكل البناء القصصي الذي تخطى كغيره من وسائل الإبداع كل المورثات الكامنة والقوالب النمطية للشكل .

وينقلنا القاص لحالة أخرى من حالات التشابه والاختلاف من خلال القصة الثانية المعنونة" هو آخر ، هي أخرى" ببنية دلالية مختلفة وإن تقاربت والشكل حيث تكونت من ثلاثة مقاطع كسابقتها ( هي – هو – لقاء) ، ومن المعروف في البناء القصصي إن القصة تتكون ملامحها من بنية دلالية وهي التي تشكل موضوعات الخطاب القصصي ، وبنية ظاهرية تتشكل منها عناصر الخطاب الأدبي أو القصصي من عنوان وسرد ولغة وبناء حدث .. الخ.

في هذه القصة تتقدم هي عن هو وتجاوره وهي " واقفة معه على رصيف الميناء " على حد تعبير القاص في مدخل القصة ، وهو ذاهب في رحلة غربة واغتراب من أجل تكوين نفسه وتدبير ثمن الشقة وما يلزم الزوج ووعدها بعد م الغياب طويلا ، وتعود وهي تعاني من ألم الفراق والاغتراب الروحي

والمقطع الثاني " هو " نجده في الغربة يواصل رحلة المعاناة حتى يكتشف وهو ينظر في المرآة بأن شعره اكتساه اللون الأبيض ، وعندما يحاول الاتصال بها يكتشف أن الرقم غير موجود بالخدمة .

المقروء من ظاهر الكلام وسياق السرد أن هناك محاولة للتغلب على الظروف من أجل أن يجتمع شملهما ،ولكن الغربة بدلالتها الداخلية والخارجية والتي صنعتها الظروف الحياتية ، وباعدت بين الأثنين ، وجعلتهما في حالة اغتراب منذ أن قرر السفر والابتعاد من أجل البحث عن وسيلة لتحسين الدخل ليلتقيا .

لتحدث بعد ذلك المفارقة الموجعة التي صنعها المقطع الثالث " لقاء" والذي جسد مظاهر الاغتراب بكل ما فيها من قهر وحرمان وبعد ووأد أحلام كانت تحلق في فضاء المتشابهات التي تحاول أن تمتزج ولكن الظروف جعلتها تختلف وتبتعد وتتنافر ليعصرها الاغتراب ويأكل ثمرتها الناضجة .

هذا اللقاء الخريفي الذي يزيد من حالة الاغتراب والغربة ، عندما يلتقيا صدفة عند شباك صرف المعاشات وقد وهن الجسد ، واصبحت الذكرى مجرد أطلال ، ذهبت ناحية زوجها وجلس هو على الأرض يجمع نقوده التي سقطت منه في زحمة المكان .

استطاع الكاتب بإيقاع سردي لاهث وسريع ، طارح تلك الاحلام المشروعة والبسيطة التي تصطدم بالواقع فتدخله في متاهة الغربة والاغتراب سواء كان في وطنه وبين أهله ،أو بعيدا عن الوطن، سيان .

القارئ باعتباره شريكا في رحلة التلقي واعتبره القاص في المقدمة التي تتصدر المجموعة بأنه أستاذه وقال " أستاذي وملهمي القارئ الحبيب.. أحاول دوما الوصول لنقطة التلاقي معك ،من خلالك، مقتسما معك مفردات الحياة معبرا عن انينك الخاص الذي يشبه أنيني ".

والحقيقة بوعي وحنكة ودراية شارك القاص القارئ معه في كل ما طرحه من القصص ، وترك له مساحة ليس بقليلة ليشارك بتأويله ورؤيته في جوهر الحدث من خلال تقنيات القصة سواء عن طريق الحذف والاختصار ، والاستباق والاسترجاع ، ففتح مسامات المشاركة للقارئ ، فالقصتين السابقتين ، كل واحدة مكونة من ثلاثة مقاطع ، يمكن للقارئ أن يقرأها منفصلة كل مقطع قصة بداتها تمتلك كل مقومات القصة من سرد وبناء وحدث ولغة ... الخ ،و كبنية ظاهرية، وخطاب قصصي كبنية دلالية ، ولكن القراءة المنفصلة قد تؤدي إلى غرض ورؤية جزئية تحد من غرض الكاتب الذي نسجها بقصدية بتلاقيها تحت عنوان واحد .

وكما يذكر :" على صعيد الحكاية فنرى القصة القصيرة تتناول في بعض الأحيان أكثر من واقعة حكائية ، فمنها ما يرصد واقعتين منفصلتين يعمد الكاتب إلى تجسديهما بتيمة واحدة ليخلق من توازيهما عالمه القصصي المنشود ، المرتكز على إضاءة المحرك الحكائي المراد ،وتصويره في وعي المتلقي من خلال تفجير المفارقة التي تقوم على التقابل والتضاد ،والتي قد تكون مفارقة حدث أو مفارقة شخصية أو مفارقة زمانكية ،وهذا ما يخالف ما ذهب إليه البعض من أن القصة القصيرة تستخدم واقعة واحدة لا غير "" ص 118 عبد الكريم المقداد "تضاريس المتعة – بحث في تقنيات القصة القصيرة" المبدأ للنشر والتوزيع والانتاج الفني – الكويت – الطبعة الأولى 2014م .

وهذا ما اشتغل عليه القاص في القصتين السابقتين من خلال التقابل والتنافر الذي أبرز الاغتراب المتجذر الذي فجر التشابهات المختلفة .

أما قصة" الذي يكاد يشبهني" فتدخلنا في حالة من الوجع الإنساني بتلك الرمزية الشفيفة التي تطرحها القصة من خلال الخطاب و دلالاته وهي تنسج عالم سردي متشظي وتترك القارئ يفك الاشتباك حسب ما يصل إليه ، و ما يدور بخلده ، فهي تسرد حكاية شخص في غرفة مغلقة بمستشفى يصدر منه الأنين ويتابعه من الخارج شخص آخر ،ـ يتفاعل معه بكل كيانه ، وكأنهما واحد ، فجأة تصدر صرخة مكتومة من الداخل ، قبل أن يفتح الباب يخرج الأطباء ، وكما تذكر نهاية القصة" بعد ساعة كانت المستشفى تتأهب لتسليم جثتين لرجلين أحدهما يشبه الآخر ..... " .

وتنتهي القصة عند هذه اللحظة لتفتح مسامات التأويل لدى القارئ ، وتبرز الأسئلة ؟.

من الشخص المريض ،ومن الذي يتابعه خارج الغرفة ، ما هي العلاقة بينها ودرجة القرابة والقرب ، حتى يموت الثاني لموت الأول ، هل هذا الخارج الغرفة مجرد طيف للداخل ، هو ابن له ، أم أب ، تترك القصة ، ويترك السرد بحبكته مساحة للقارئ ليضيف حسب وجعه وغربته واغترابه ، وتشابهه واختلافه .

فروح القصة التقليدية زهق منذ زمن ، وبات بناء القصة الثلاثي " البداية ، العقدة ، الحل " من الكتابات المتحفية ، بعد أن تخطت القصة القصيرة وقفزت على كل الحواجز والمفاهيم والتعريفات وأصبحت زئبقية ، تنفجر وتتحرك كما يحلو لها في إطار من التجريب الذي يحلق في فضاء الإبداع ككل أنواع الإبداع التي خرجت من عباءة القيود ،ولكن لم تفقد جوهرها وبصمتها مع المبدع الذي يمسك بزمام تجربته .

و" الخاصية الأهم في القصة القصيرة أنها تقول كلمتها وتسكت لا تفسر ولا تعلق، تلقي دلالاتها الإيحائية المركزة وتنسحب ،داعية القارئ نفسه لاستكناه حمولاتها المشعة " ص 22 المقداد مرجع سابق .

هذا ما فعله القاص في قصة " الذي يكاد يشبهني" واشتغل عليه بالاختصار والايجاز أيضا يفعله في قصة "النزيف " التي تدخلنا في عالمها بجملها السريعة ، راسمة مشهد الشاب الذي جلس بعيدا على الجانب الشرقي من النيل ، يشعل سيجارته، يخرج موسى الحلاقة ، يحاول قطع أوتار اليد ، في لا مبالاة بل يواجه مصيره بابتسامة مريرة ، يتذكر والده الذي طرده من البيت وهدده بإطلاق النار عليه إن عاد ، يتذوق طعم دمه ، يواصل قطع أوتار يده ، يتذكر أخوته وهم يكررون ما يفعله ، حتى يغيب عن الوعي وهو يرى كل شيء يتلاشى حوله.

تلك العلاقة الملتبسة بين الأب والأبناء والتي تدفع الأبن للخلاص من الحياة ،والهروب من واقعه الوجع بالانتحار ، قمة الاغتراب والغربة في مجتمعه الصغير نواة الاحتواء ( الأسرة) .

هذا الهروب من الواقع الذي يجسده القاص من مدخل القصة " جلس بعيدا عن الأعين المحدقة" مستخدما الفعل الماضي في سياق القصة ليؤكد لنا الفعل والاصرار على الخلاص " جلس ،أخرج، أشعل ، دس، أزاح ، ابتسم ،أمسك، تلاشت، ارتخت ) .

فإن كانت قصة" النزيف" بكل ما ترسمه من ألم بتلك اللغة المقتضبة التي تختصر الحدث ، وتركز على الجوهر فإن قصة " ألم" التي تأتي بعدها مباشرة بتك المفردة اليتيمة التي تدخلنا في عمق الوجع الإنساني، وقهر الحياة ، واغتراب الروح قبل الجسد بما تتناوله وتطرحه من حرمان وفقر يحول البشر إلى كائنات هشة ،فالقصة بخصائصها الأهم " تقول كلمتها وتسكت ولا تفسر ولا تعلق ، تلقي دلالاتها الايحائية المركزة وتنسحب " داعية القارئ نفسه لاستكناه حملاتها المشعة ، إنها مشغولة بنسج عالم سردي من الشذرات : شذرة من الشخصية وأخرى من الواقعة ،وثالثة من الزمان ، ومثلها من المكان ، وهكذا . أي أنها ترسم لوحة من أجزاء عناصر عديدة ، ثم تستدعي القارئ لرسم اللوحة الأشمل بعناصرها الكاملة " ص 22 عبد الكريم المقداد" تضاريس المتعة..." مرجع سابق ,

فقصة " ألم" بتضفيرها تجسد هذا بحنكة ودراية بتوهج القصة القصيرة التي تخطت كما قلنا كل المفاهيم والتعريفات التي باتت مجرد تأريخ لتطور الإبداع .

فينحت القاص هذا الوجع بتلك الشذرات المتدفقة والمتتالية تبدا ببوح "هو" القلق طوال الليل من سعال " هي " وهما في غرفة غير آدمية الذي يرسمه لنا من خلال وجعه فيقول "صوتها وصوت ديدان وحشرات في سقف الغرفة ( البوص) وأشياء أخرى يوحيان إليَّ بأشياء تجعلني أدير وجهي نحو الحائط المليء بشقوق تماثل لحد ما شقوقا في روحي " .

أي وجع هذا وأي تمازج بين المكان والإنسان ـ وكأن روحه المتعبة والمعذبة متصدعة ومهملة كما المكان .

ويواصل رحلة البوح ، التوغل في عمق الوجع وهو يقول :" أضم كفيّ وأضعهما بين فخذي في محاولة فاشلة لاستجلاب الدفء في وضع متكرر على معدة تكاد تعلن صراخها ..." .

ويواصل الكاتب " "يتناغم صوت سعالها وصوت دبيب الحشرات التي تقرض أعواد البوص... يزيد تكوري ... أحاول إلغاء بعض حواسي .. يرتفع صوت الأنين ويتعالى صوت الحشرات القارضة ويتحول لضحكة شامتة . انقلب للناحية وأحاول إلغاء المزيد من حواسي الموت هو اللاشعور واللا إحساس ... تنقطع كل الأصوات أحس ابتسامة إذا فقد جاء الموت أخيرا , يخيم الصمت ، صوت المعدة تلاشى تماما إذا ....

لحظات .....

أحس شيئا فشيئا افتح عينيّي على كفها يمسح عني عرقا باردا ويمنحني شيئا من دفء

- سامحني ياولدي عارفاك صاحي بس تعبانة

- سلامتك ياما حاقوم أديك الدوا

تبتسم

الدوا خلص من يومين .....

واعتصرني بوهن شديد ...

ف.. أ.. خ ...ت ...ف ...ي " .

انتهت القصة ,

نلاحظ هنا وفي معظم قصص المجموعة أن الكاتب مغرم بالنقاط والفراغات ، وقد ذكرت في قراءتي للمجموعة الأولى أن هذا يعد تجاوزا لدى الكاتب وقلت بالنص " ولكن مساحات الفراغ الكثيرة التي تركها القاص عن عمد يمكن الاستغناء عنها في كثير من المواضع ،وأيضا الفواصل المقطعية كان يمكن دمج بعضها دون الإخلال بسياق الحدث" .

وهنا في هذه المجموعة تعد هذه المساحات والفواصل من ضمن تقنيات القص ويستخدمها القاص بمهارة وفنية ، وهي تختصر وتلملم الكثير من الأحداث وعلى القارئ المشاركة في استنباطها وتأويلها حسب رؤيته وفهمه للنص

نص "ألم" تعمدت أن أنقل معظمه كأنموذج يجسد الاغتراب باختزال شديد ،وبسرد وخطاب يعتصر ألما ، فنحن أمام ولد وأمه في غرفة فقيرة ، أم مريضة وولد يتضور جوعا ، وحزين على مرض أمه ، أم تفيق للحظات من غفوتها فتدنو من ولدها وتربت عليه ، وتطلب منه السماح لأنها لم تستطع أن تقدم ما يسد جوعه ، يشعر الولد بالدفء من تلك اللمسة الأمومية الحانية فيقول لأمه : حاقوم أديك الدوا، ولكن ترسم ابتسامة على وجهها وهي تهمس الدوا خلص من يومين ، وتأخذه في حضنها وتعتصره فيختفي ".

أي غربة يطرحها هذا الوجع الذي يذوب وينصهر في حالة تمازج وانصهار بين المتشابه المختلف "الأم والابن " .

لقد اختصر خالد أبو النور شريحة عريضة من شرائح المجتمع في هذه القصة القصيرة جدا من حيث المساحة والزمن ولكنها تغوص بعمق عبر الزمكان .

إنها قصة تجسد كل معاني الاغتراب من انعدام القوة، والمعنى ، والعزلة، والمعايير وغربة الذات ، وهي مظاهر الاغتراب التي ذكرها وأشار إليها " ميلفن سيمان " وذكرناها بشيء من التفصيل في صدر الدراسة .

وإن كانت قصة " ألم " باحت بعنوانها الكاشف قبل أن نتوغل في عمق القصة ونبحر في بحر عميق من الألم والوجع الإنساني " فقد جاءت قصة " بائعة الـ " مراوغة من العنوان ، فبعد " أل " التعريف فراغ لا يكتمل، لاشك أن القصة سوف تقدمه لنا في سياق الحدث .

إنها مراوغة من الكاتب لصنع حالة من التوتر لدى القارئ لتحقق المتعة الهدف الرئيس من إقبال القارئ على قراءة الأدب بشكل عام.

فالعمل الذي لا يحقق المتعة لدى القارئ ، لن يبقى كثيرا في الذاكرة ، وربما يسقط من الذاكرة بمجرد الانتهاء منه .

ويعد التشويق أحد عناصر المتعة التي تدفع القارئ لمتابعة النص السردي بما يحمله من حكاية يتضمنها الخطاب الأدبي بشكل ما .

يداعب السارد خيال القارئ من بداية القصة والذي يرسم المشهد بكل دلالاته وهو يقول: " عبرت البوابة الكبيرة غير مبالية بموظف الأمن الذي رمقها بنظرة ذات مغزى بعدما أطلق صفيرا قصيرا وهو يتتبعها بعينيه ويغمز للآخر كان بالقرب منه ثم أطلق ضحكة عالية ألقت على الفور بتأثيرها على وجهها الغارق في اللامبالاة وعدم الاكتراث " مشهد يفتح مسامات التأويل ، رسمه وشكله السارد بصياغة فنية فيها من المراوغة والإسقاط الكثير .

هذه الأم التي تحتضن رضيعها وتجر آخر حليق الرأس بوجه الأصفر ، وهي ترى كل ما حولها بهذا اللون ، لون الشحوب والموت .. السماء والأرض وجهها ، ابتسامات الناس .

وبعد سرد موجع ، وصياغة محكمة، ونقاش مع أحد الرجال ، تسير خلفه حتى تختفي في دهاليز المستشفى تاركة صغيرها حليق الرأس ، مازالت " ال" واقفة في المواجهة ، والقارئ يأول كما يريد له ، يساعده الخبث الفني من السادر الذي صنعة بحبكة ماهرة ، لنتكشف في النهاية إن المرأة كانت تبيع دمها للمستشفى الخاص من أجل شراء ما يلزم لابنها المصاب بالسرطان .

فترتد "ال "تصفع كل هؤلاء الذين أخذوا بالظاهر وظلموا المرأة وظنوا بها الظنون .

أي وجع او اغتراب تعيشه هذه المرأة وتجسده القصة بكل ما طرحته من إشارات قاسية ومؤلمة .

هذا الرصد لهذا المجتمع الصغير في حيز مستشفى خاص والذي يمثل صورة مصغرة للمجتمع ككل يرصد التحولات والمكنونات الداخلية للمجتمع المتلصص بطبعه ،والذي يحكم سريعا بالظاهر دون محاولة للتحقق من الحقيقة ، في مواجهة أم وحيدة بطفلين تعاني من كل مظاهر المعاناة والفاقة لدرجة بيع دمها من أجل طفلها ، هذا العالم السوداوي بكل ما يبرزه مظاهر الغربة والاغتراب يقدمه السادر في هذا القالب ليكشف لنا عما يحدث في الحياة من مفارقات صادمة وأحيانا قاتلة، وأقصد هنا القتل المعنوي وهو أشد وطأة من القتل الحقيقي .

هذه المفارقة التي هي في جوهرها بنية تعبيرية على المستوى الدلالي من حيث الخطاب الأدبي والتركيبي وما أحدثته من خلخلة في وعي المتلقي الذي أوهمه السارد بهذا التركيب ووجهه إلى مقصدية مغايرة للواقع ، فأحدثت تلك السياقات لتمنح القارئ في النهاية تلك الصدمة المخالفة لتلك المتخيل ، لتظل القصة بما أحدثته من متعة تلقي عالقة في الذاكرة كنقطة متوهجة بكل إشاراتها ودلالاتها .

هذا الواقع المأزوم بكل ما يصدره من اغتراب ترسمه أيضا قصة " حالة " التي تجسد مشاعر الفقد من خلال " هو " الذي يستدعي ذكرياته مع " هي "شريكة حياته ، التي خاطرت بنفسها وحملت من أجل أن تحقق حلمه الذي منحه الله له في البنت النائمة على سريرها بجواره ، ويفقد الزوجة ، وتبدأ لحظات حالة الاغتراب والغربة من جراء هذا الفقد الذي يتحول لهلاوس .

حالة تضحي فيها الزوجة بحياتها من أجل تحقيق حلم زوجها ،وإن كان لا يرغب في فقدها، ولذلك يعيش حياة كابوسية بهذا الفقد، الذي حوله لكائن هش تعبر عنه الجملة الأولى للقصة "دبت فيه الإرتجافة "

وتطرح القصة في سياق السرد تداعياتهما معا ، ثم حلمه وهو نائم بحضورها لتناوله قرص المهدئ وتسقيه الماء ، ليصحو على الواقع ، ألبوم صور يحمل ذكرياته معها ، وكوب ماء فارغ بجواره ، وكأن الحياة بعدها تحولت لجدب .

إنه الاغتراب بصوره المتعددة .

هذا الحيز الزمني القصير الذي يدور في فلكه الخطاب السردي ، يتسع بالتداعيات والاسترجاع ، ويختصر زمنا طويلا بالاقتصاد ،واللغة الإشارية.

هذه النزعة المتسارعة التي ينتهجها القاص في قصص المجموعة التي تتسق مع الفعل الشعوري والدلالي وتتمزج في الفعل السردي لتقدم لنا حبكة محكمة بلغة تلغرافية تتماشي والإيقاع الحياتي الذي يجري بهرولة تجعلنا نلهث ، والعمل الأدبي ابن بيئته .

ويواصل القاص رحلة الاغتراب والوجع الإنساني من خلال قصة " ربيع النائم " والتي تبحر في الوجع الانساني بفلسفة السارد الذي يملأ صدورنا برائحة الموت وهو يقدم لنا هذا النموذج من العلاقة الانسانية بين شخصين متشابهان في كل شيء جمعتهما غرفة ضيقة ، وحب قراءة الشعر ، يتمزجا حتى الموت ، عندما نكتشف أن ربيع النائم، مات وهو جالس بجواره وبدأت التغيرات الطبيعية على جسده ، ولكن ينام بجواره على أمل أن يصحو ويقول في نهاية القصة "عفوا صديقي سأرقد بجوارك فاتن استيقظت فايقظني معك .. و" .

هذه الغربة التي يعيشها " هو " بفقد صديقه الشبيه" تجعله يتقوقع داخل غرفته ولا يعترف بموت صديقه الذي تغيرت ملامحه بفعل الموت وبدأ الدود يمارس دوره ، فلا يجد إلا الاستسلام للنوم بجواره على أمل العودة للحياة ، إنها غربة داخلية روحية بفعل الفقد ، صورها السرد بقسوة ، كقصة " غياب " التي تمرح في هذا الغياب ل" هو " المكبل بخراطيم في مستشفى يصارع الموت والحياة .

إنه عالم خالد أبو النور يقدمه من خلال شخوص من عمق المجتمع ، شخوص مسحوقة، مهمشة ، وهي تمثل شريحة كبيرة من شرائح المجتمع ، يدلف في عمق مشهدهم المعيش يقدمهم بسرده الماسك بجوهر القصة القصيرة التي تحتاج لجواهري ماهر ليستطيع أن يصنع من المادة الخام أشكال فنية متميزة تميزه عن غيره ، وهذا ما يفعله خالد أبو النور الذي أعطى للسرد كله فأعطاه كل كله ، فجاءت قصصه متدفقة بهذه المشاعر الإنسانية ، طارحة هذا الوجع المتسربل في عذابات البشر .

هذا الفضاء السردي الذي خلفته المجموعة القصصية " تشابهات مختلفة " والتي جسدت مظاهر التشابه والاختلاف بين الشخوص والأماكن .. الخ ، ونسجت تلك المظاهر المتشابكة التي أدت إلى المظهر الرئيس الاغتراب بكل عمقه وسطوته .

هذا الاغتراب الذي جسدته الأماكن بكل ما تحتويه ( البيوت المتآكلة التي تمرح فيها الحشرات ، المستشفيات ، السفر )

بالإضافة إلا ما افرزته هذا الأماكن من موت وانتحار وفقد ، وهزائم .

أنه عالم خالد أبو النور بكل ما يطرحه فضاء السرد من وجع يتسرب إلينا، واغتراب نعيشه .