مساحة إعلانية

دخل القديس مرقس أرض مصر في سنة 60 م، قادمًا من ليبيا ومبشرًا بالديانة المسيحية، وعندما وصل إلى الإسكندرية كان حذاؤه قد تمزق من كثرة المشي، فلجأ لإسكافي مصري يدعى (أنيانوس) ليصلح له الحذاء، وعندما شرع أنيانوس في عمله دخل المخرز في يده فصرخ قائلًا: (أيس ثيؤس) بمعنى يا الإله الواحد، فسأله القديس مرقس عن ذلك الإله الذي نطق به، فأجابه المصري قائلًا: "إني أسمع به ولكنني لا أعرفه".

فالتوحيد حقيقة راسخة في قلب المصري القديم، يؤمن به قبل ظهور اليهودية والمسيحية والإسلام، وإن تعدّدت صوره وطريقة التعبير عنه، وفي عصور تعدد الآلهة كان هناك الإله المتغلب الذي تخضع له بقية الآلهة، وقد ذكر الدكتور مصطفى محمود أن تعدد الآلهة في مصر القديمة هو بمثابة أسماء وصفات لإله واحد، كأسماء الله الحسنى في الإسلام ولكن بطريقة تجسيدية مغايرة، فالكثير من تلك الآلهة تم تقديسها لامتلاكها صفة من الصفات التي تليق بالإله الواحد، الصقر كمثال لتلك المقدسات لا يمتلك جفون فلا تغمض عينيه أو تغفل ويسكن في الأعالي في قمم الجبال، والجعران يتوالد ذاتيًا وليس بحاجة إلى أنثى لينجب صغاره، والقطة التي تأكل الفئران التي تسبب الطاعون والأمراض، والنيل هو الذي يحمل الحياة إلى الأرض ويدب في مواتها الروح، والبقرة رمز للعطاء والأمومة والحنان. ومن الملاحظ أن كل إله من تلك المقدسات له وظيفة أو مهمة خاصة به، ولم يُنسَب إليها خلق الكون أو التحكم في عناصر الطبيعة ومصائر البشر، فتلك الصفات تُنسَب لآلهة أكبر وأقوى مثل الإله أمون رع إله الشمس والريح والخصوبة، وكلمة أمون معناها (الخفي) الذي لا يحيط به أحد فهو الإله الأعلى، وفي عهد الدولة الحديثة نادى إخناتون بتوحيد جميع الآلهة في إله واحد لا شريك له، هو الإله (آتون) ورمز إليه بقرص الشمس الذي تخرج أشعته على هيئة أيد بشرية تمنح الحياة للأرض ومن فيها.

ومن دلالات التوحيد في مصر القديمة نجد في متون الأهرام منذ عهد الدولة القديمة نصًا يقول: (أنا الواحد الأحد الذي يطوى الأبدية، يا مختلق الأبدية، يا مرشد الملايين إلى السبل لم ألحق ضررا بالإنسان ولم أتسبب في شقاء حيوان). وبعد مرور 1500 عام نجد في أناشيد إخناتون ذلك التوحيد الخالص وهو يقول مناديًا ربه:

(ما أكثر أعمالك، إنها على الناس خافية.

أنت الإله الواحد، الذي ليس معه سواه، وليس له نظير.

برأت الدنيا حسب رغبتك، وكنت فردًا.

خلقت البشر والأنعام، وكلّ ما يسعى على الأرض بقدم، ويُحلّق في الفضاء بجناح).

لا شك أن ذلك التوحيد نابع من وجود أصل سماوي لتعاليم ومقومات الديانة المصرية القديمة، فنبي الله إدريس عليه السلام كان حاكمًا على مصر قبل عصر الأسرات، وظل بين أهلها سنوات طويلة يعلمهم الحكمة والإيمان بالله وحده سبحانه وتعالى، ويعلمهم الزراعة والصناعة وفنون الحياة، وقد تجلى أثر ذلك على الحياة الدينية في مصر القديمة، فنجد فيها الإيمان باليوم الآخر ومحاكمة الميت بعد البعث، ونجد التشابه في الشعائر الدينية المصرية القديمة وشعائر الديانات الإبراهيمية، مثل الصلاة والصيام والحج، وقد تجاوز الكثيرون من علماء التاريخ والحضارة ذلك التشابه، ونسبوا الكثير من تعاليم الديانة اليهودية إلى الديانة المصرية القديمة، مثل بعض مزامير داود وأسفار سليمان والوصايا العشر، والتي تتشابه مع تعاليم الحكيم المصري أمنوبي ووصايا بتاح وأناشيد أخناتون، ويقول سيجموند فرويد: (إن النبي موسى هو الذي نقل أفكار أخناتون إلى شعب إسرائيل عندما خرج بهم من مصر). ويقول عالم الحضارة والتاريخ جيمس هنري بريستيد: (أن ديانة أخناتون، كان لها أثرها الكبير فيمن جاء بعده من الأنبياء الموحدين). وقد أظهر ذلك في التشابه الكبير بين ترنيمة أخناتون والمزمور 104 في التوراة، ومنها على سبيل المثال: (ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، ملآنة الأرض من غناك) المزمور (104: 24).

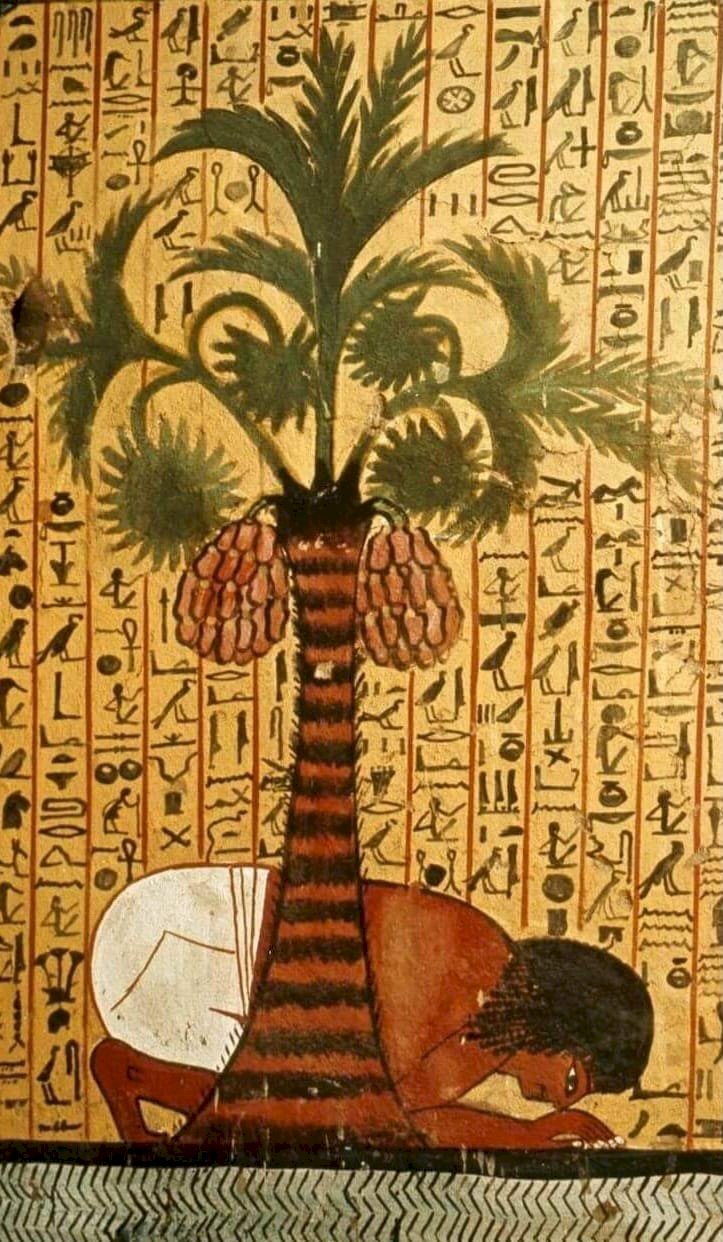

وقد حفظت البرديات وجدران المعابد صفة الصلاة عند المصري القديم في أوضاع تشبه الركوع والسجود والجلوس، وفي لوحة (إيمري) نجد الملك (نارمر) ذاهبًا إلى (بر ضوي) أي بيت الوضوء، يتبعه حامل (التشب شب)، فقد كانت الطهارة من أهم شروط الصلاة، وذكر الدكتور (نديم السيار) في كتابه (المصريون القدماء أول الحنفاء)، إن الوضوء عند القدماء المصريين كان يشمل غسل الوجه والجبين والأنف والأذنين، واليدين حتى المرفقين وتغطيس الرجلين في الماء، ومن شروط صلاتهم أيضًا ستر العورة حتى الركبة (كتاب الموتى الفرعوني. ترجمة د. فيليب عطية)، يصطفون للصلاة في جماعات ويتقدمهم (الإمم) وهو الإمام، كانوا يسجدون إلى الأذقان وكانت قبلتهم جهة قبر أوزوريس في أبيدوس.

وبالإضافة إلى التوحيد والصلاة عرف المصريون القدماء شعيرة الزكاة (الماعو)، وقد جاء في نص قديم في إحدى مقابر الأسرة الرابعة، يقول صاحبه عن نفسه: (لقد أعطيت خبزاً لجميع الجائعين في جبل الثعبان وكسوت كل من كان عريانا فيها).

وشعيرة رابعة هي الصوم (صاو) وقد كانت له أيام توقيتات محدّدة، منها أربعة أيام في بداية شهر الفيضان ويبدأ الصوم من طلوع الشمس حتى غروبها، ومن شروط التحاق الكاهن بالمعبد صوم سبعة أيام عن الطعام والشراب والنساء، وعشرة أيام أخرى عن اللحم والنبيذ قبل تلقي التعاليم المقدسة، وذلك لتنقية القلب من الأمور الدنيوية وتهيئة النفس للصفاء والرقي، وربما يُعتَد ذلك ضربًا من ضروب التصوف.

والشعيرة الخامسة هي الحج، وكان الحاج يرتدي فيها الملابس البيضاء كاشفًا عن كتفه الأيمن، وساترًا للكتف الأيسر حيث موضع القلب، ويكون الحج إلى مدينة أبيدوس في سوهاج من اليوم الثامن إلى اليوم السادس والعشرين من أول شهور الفيضان، يطوفون حول قبر أوزوريس إله البعث ورئيس محكمة الموتي، يقدمون القرابين ويذبحون الأضحية من الماشية والأنعام، ثم يعود الحاج وقد برئ من الآثام وضمن لنفسه مكانًا بين الصالحين في الحياة الآخرة.

خمسة شعائر دينية كبرى عرفها المصريون القدماء، تشبه كثيرًا شعائر الديانات السماوية الثلاث، يقول الدكتور وسيم السيسي أن كلمة (دين) في اللغة الهيروغليفية تتكون من مقطعين (ديو) وهو العدد خمسة، و(نون) بمعنى شعيرة دينية، فيكون معنى كلمة (دين أو ديون) أي الشعيرة الدينية الخماسية. (التوحيد والصلاة والصيام والصدقة والحج).