مساحة إعلانية

المقدمة

"من رحم الجنوب يولد الشعر متّقدًا، ومن أسيوط جاءت الكلمات تحمل رسائلها النبيلة، تحمل عبق الطين وبهاء الحرف..."

في زمنٍ تزدحم فيه المشاهد بالأصوات المتكررة، يطل علينا قلمٌ لا يشبه سواه، كاتبٌ يسير في دروب الإبداع بخطى واثقة، يستنطق الصمت بالشعر، ويرمم هشاشة الروح بالنص المسرحي، ويؤمن أن الكلمة متى صدقت، بلغت المدى.

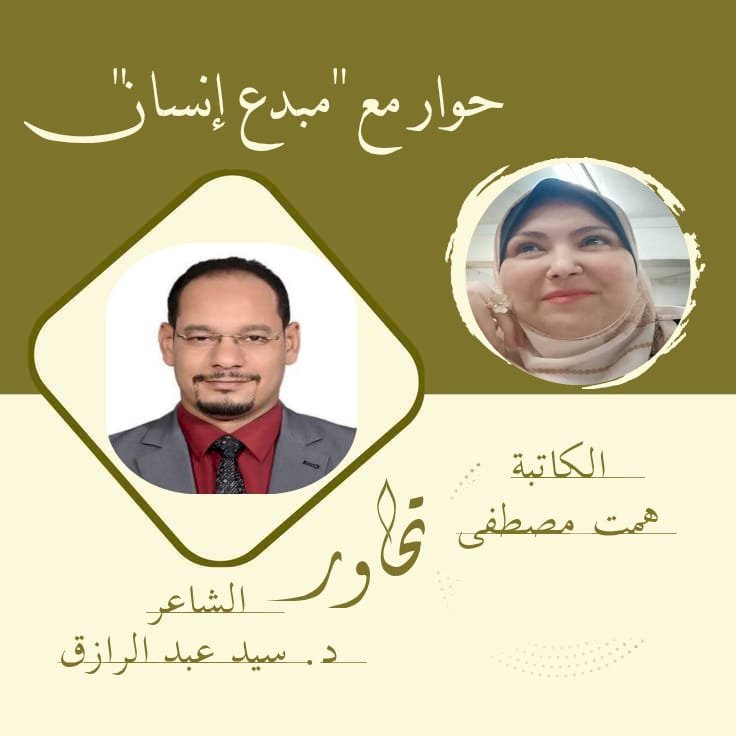

ضيفنا اليوم سيد عبد الرازق، الشاعر والطبيب البيطري، الذي نسج من تفاصيل الصعيد مسرحًا حيًّا، ومن شغفه صرحًا أدبيًا فريدًا.

هو شاعر الجوائز والقصائد، والمسرحي الذي أدار ظهره للضوء السهل، وذهب يبحث عن جوهره الحقيقي.

تكريمه لم يكن عابرًا، بل شهادة على أثرٍ تركه، وصوتٍ صدح في محافل أدبية عربية، تتوالى فيها الجوائز كما تتوالى قصائده في الصحف من الجزائر إلى كندا.

ما بين "دو.. يك" و"كانڨاس"، و"راقص الفلامنكو"، وقف هذا المبدع على خشبة المسرح ليقول: ها أنا ذا.. حرفي ليس زينة، بل حياة.

البدايات الأولى

*دعنا نبدأ من البداية… من هو [سيد عبد الرازق] الإنسان قبل أن يكون طبيبًا بيطريًا وأديبًا؟ نود أن نسمع منك عن رحلتك وأبرز محطاتك ومؤلفاتك وأعمالك التي تعتز بها؟!

**أنا الصعيديُّ .. مِن أسيوطَ جئتكمو.. مدينةِ الذئبِ.. لكنِّي لكم حمَلُ

فَرَشتُ شَالي وموَّالي.. ودونهما .. بَنَيتُ دارًا لكم .. حُرَّاسُها المقلُ

فإنْ أردتُم أنيسًا .. قلتُ قافيتي.. وإنْ أردتُم أخًا .. كِتفي لكم جَبَلُ

سيد محمد عبد الرازق، أو كما يعرفني الأصدقاء بـ "سيد عبد الرازق"، ابن صعيد مصر، وتحديدًا من محافظة أسيوط، حيث بدأت رحلة الكاتب الجنوبي الذي قرر أن يسافر بين تضاريسه؛ باحثا داخل نفسه الملهمة عمَا سيواجه به هذا الوجود، كنتُ نبتًا صغيرًا في حي الوليدية، أردد الشعر في مسابقات الإلقاء منذ الصف الرابع الابتدائي، وأحمل في ذاكرتي أول ما حفظت أبياتًا من بردة البوصيري، التي فتحت لي بوابة الشعر الأولى.

واصلت رحلتي بين المدارس، حتى وصلت إلى بوابة الجامعة، كانت اللغة قد أهدتني كثيرًا من ثمارها، فقد علمتني كيف أضبط، كيف أخطب، أكتب، أحلم على الورق. حصلت على جوائز أدبية كثيرة، وتقلدت رئاسة البرلمان القومي للطلائع وأنا في السابعة عشرة، وتوّجت بجائزة التميز البرلماني، وكرمتني وزارات عدة.

ولأن الطريق دائمة تمتلئ بالمفاجآت دخلت كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط، لا برغبةٍ شخصية، بل برغبة والدي –رحمه الله– الذي كان يأمل أن أسلك طريقًا آخر، ولأنني لم أجد شغفي في هذا المجال، انحزت للأدب أكثر، وهناك، في نادي أدب كلية الطب، وجدت عالمي الحقيقي، وسط كوكبة من الأدباء الجامعيين اللامعين.

في الجامعة، لم أكن طالبًا يرتدي بالبالطو الأبيض ويرتاد أقسام التشريح والفسيولوجي والميكروبيولوجي بقدر ما كنت حالما يؤسس المجلات، ويطلق المشاريع الثقافية، ويخصّص له نائب رئيس الجامعة مكتبًا لممارسة أنشطته الأدبية وهو ما زال طالبًا لم يتخرج بعد، ليكون محررًا ومراسلًا لمجلة الجامعات المصرية، ومتحدثًا باسم طلاب الجامعة، وطالب النشاط الأول لثلاثة أعوام متتالية. لم تكن أسوار الجامعة في نظري سوى حدود مختبر خاص أقيم فيه تجاربي لأصدر نتاجها للعالم خارجها.

ومن ذلك المسار، انطلقت إلى فضاء الكتابة بكل أشكالها. ألفتُ سبعة دواوين شعرية: "ويرسمها الدخان"، "أخيرًا تصمت الزرقاء"، "نيرفانا"، "وحدها في الغرفة"، "يقامر شعره"، "كانفاس"، و"البعد الثامن للغناء"، وفي المسرح، كتبت مسرحيات عديدة مثل: "البيدق الأخير"، "العابر"، "التي في الرسم"، "بيغاسوس"، "سوناتا الجناح"، "فيدريكو"، "حلم قديم"، "سلام سلاح"، "دو.. يك"، "راقص الفلامنكو"، وغيرها، كما كتبت عددًا من الأوبريتات داخل مصر وخارجها، وقدّمت أغنيات، وأسهمت في ما يقرب من خمسين عملًا مسرحيًا بين شعر وتدقيق لغوي. كرّمتني على إثرها مؤسسات مصرية وعربية ودولية، ووضعت جوائزها على كتفي، لا كأوسمة فقط، بل كمسؤولية تدفعني لأحمل مشروعي الأدبي بروح من يؤمن أن الكلمة أمٌّ حبلى بالوجود.

المحور الإنساني: تكوين الشاعر والطبيب

*من أسيوط خرجتَ شاعرًا وطبيبًا، كيف تفسر هذا التكوين الوجداني المزدوج بين الطب والشعر؟ أيهما أسبق في داخلك: الشاعر أم الطبيب؟

**لا ينازع الطب مكانة الأدب داخلي، بل إنه لا يكاد يأخذ حيزا إذا ما قيس بالشعر أو المسرح أو غيرهما من الفنون التي أعمل على المضي فيها، يكاد ينحسر الطب البيطري في عملي الحكومي فقط، خاصة وأنا أعمل في مجال شديد الصعوبة ويحتاج شخصية بمواصفات صلبة هو إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، فمجرد تخيل صورتي بالبالطو الملطخ بالدماء ومشاهدة عمليات الذبح بشكل يومي، والتفتيش على كل مصادر اللحوم في الأسواق والمحال وغيرها، وما يتبع ذلك من تبعات تتصل بالشرطة والقضاء، كفيل بأن يمنح شخصيتي تناقضًا كبيرًا بين ما يمليه العمل الوظيفي، وما تتوق إليه نفسي في الحقل الأدبي.

*هل ثمة لحظة مفصلية شعرت فيها أنك كاتب لا محالة؟ ومتى أدركت أن ما تكتبه سيبقى؟

**بعد تخرجي من الجامعة توقفت عن الكتابة – رغم اتصالي بنادي أدب كلية الطب- نتيجة التحاقي بالخدمة العسكرية ومن بعدها بمجال العمل في حقل الدعاية الطبية، وهو مجال مرهق للغاية لا يترك لك مجالا لأي شيء بجواره، ثم فجأة قررت الاستقالة والاتجاه للعمل الحر، وبدأت العودة للكتابة بعد توقف دام سبع سنوات عجاف، وشاركت بأول قصيدة في جائزة مغربية، وكانت النتيجة أنني دخلت القائمة القصيرة لها، وفي العام ذاته حصلت على جائزة البردة من دولة الإمارات العربية المتحدة، حينها أدركت أنني حدت عن مساري الطبيعي طيلة الأعوام السابقة، وأغلقت بابها خلفي، ومضيت بفضل الله في مساري ولم أحد عنه مرة أخرى.

*أن تُدرَج ضمن موسوعات مثل "أعلام أسيوط" و"أطباء شعراء" و"أكاديمية الشعر العربي" – كيف أثّر ذلك على تصورك لذاتك؟

**تصوري لذاتي كما هو من اليوم الأول؛ أنني على درب طويل أقطع أشواطًا، والله وحده من يقدر نهايته، وطالما أني بفضله ومعيته ما زلت سائرًا فسأمضي إن شاء الله، لا يزيدني الاحتفاء والتكريم إلا إحساسًا بالمسئولية، وشيئًا من الفرح والرضى، ويعطيني إشارات أنني على الدرب ولم أخن ذاتي أو أخنه.

*هل شعرت يومًا أنك تخوض معركة لإثبات ذاتك؟ ومع من كانت؟

**يا الله، لقد عشت جانبًا كبيرًا من عمري أساق إلى تلك المعارك مرغمًا، حافيًا، لا درب لي إلا الجمر، ولا زاد لي إلا توفيق الله وعونه، لقد خضت معارك ضد التهميش، والتشكيك، والكيد، والحط من قيمة النجاح، ضد القريب والغريب، درجة أني لم أعد أحصي معاركي، وتعلمت رويدًا رويدًا ألَّا ألتفت، وأسلمت أمري لله، ومضيت.

عن الطب البيطري

*الطب البيطري ليس مجرد مهنة، بل رسالة تتقاطع فيها الرحمة بالعلم… كيف تعرّف علاقتك بهذه المهنة؟ وما الذي أضافته إلى إنسانك قبل أديبك؟

*علاقتي بالطب البيطري محصورة في العمل الحكومي، ربما حاولت أن أغير في مسار العمل، لأني بطبيعتي أميل إلى تنظيم ما هو قائم، وابتكار ما هو أمكن وأفضل، لكن البيروقراطية كانت عاملًا رئيسًا في فقدان الشغف وفي إحداث التغيير، أما عن إضافتها لحياتي؛ فقد جعلتني أشعر بمعاني الحياة في مواجهة الموت، والحبر في مواجهة الدم، والصمت والعجز في مواجهة السلطة والقهر، وانعكس ذلك بشكل كبير على نفسيتي وكتاباتي، حتى ألفت مسرحية "هلال" التي تحمل جانبًا كبيرًا من شعوري تجاه حياتي بشقيها.

*موقف لا يُنسى أثناء العمل البيطري؟

**هناك الكثير من المواقف التي تحمل طرفة أو فكاهة أو غضبًا عارمًا أو خطرًا محدقًا أو شجارًا عنيفًا، لكن من المواقف التي لا أنساها –تخفيفًا من الأسى - أعياد الأضحى وما تحمله في طياتها أثناء عمليات الذبح من هروب المذبوحات وما يترتب عليه من مواقف على خسائرها إلا أنها طرائف حية، في إحدى السنوات هرب عجل بقري من القصاب، وتسبب في تكسير ست سيارات، ومرحاضًا، وخزان مياه، وكسر أضلاع مدير المجزر، وتوقف عمل الأطباء والهيئة المعاونة، وتسبب في حالات إغماء للسيدات الفضليات اللواتي كن يمثلن الجمعيات الخيرية، وظل عصيًا على المطاردة يومين كاملين حتى تمكن القصاب من ذبحه بعد أن أنهكنا وأنهكه التعب.

*لو خُيّرت بين طريقين لا ثالث لهما: أن تكمل حياتك في مسار الطب البيطري، أو أن تنذر عمرك للأدب وحده، أي الطريقين تختار؟ ولماذا؟

*الأدب دون لحظة تردد واحدة؛ لأنه حياتي الحقيقية، وإذا قدَّر الله لي مصدر دخل بعيدًا عن الطب البيطري فلن أستمر به.

*لو أتيحت لك فرصة أن تكون وزيرًا للصحة… ما هو أول قرار ستتخذه، وأنت القادم من خلفية بيطرية وإنسانية؟

**عادة حين أقدم على أي قرار أقوم بعمل (SWOT Analysis) وهي تحليل معروف يبين نقاط القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات/ أو التحديات، لأي مشروع، سأعرف حينها كل تلك النقاط، وبعدها أعيد تنظيم البيت من الداخل، ومن ثم الخارج والعلاقات معه، ومن أهم القرارات التي سأدرسها إلحاق الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الصحة، وخروجها من وزارة الزراعة؛ إذ أنني – على قصور رؤيتي الآنية- أرى أن مكانها المناسب تابع للصحة أكثر منه للزراعة.

المحور الأدبي: ما بين الشعر والمسرح

*تنقلت بين الشعر الفصيح، والمونودراما، والنصوص المسرحية... ما الذي يحدد لك وسيط الكتابة؟ وهل الشعر هو بيتك الأول أم أن المسرح اقتنصك؟

**لقد كان الشعر بوابتي لكل شيء، لقد كتبت الشعر الفصيح، والعامي (المحكي)، والموال، والأغنية، والأوبريت، وساقني الشعر إلى الاطلاع على متون وكتب تتعلق بعلوم العربية، ومن ثم انضممت إلى الفرق المسرحية مدققًا لغويًّا، قبل أن أكون شاعرًا يكتب أشعارها المسرحية، ثم مؤلفًا مسرحيًّا، ولم تقتصر كتاباتي في المسرح على المسرح الشعري، ولكنها ولجت أشكاله الأخرى.

أما عن وسيط الكتابة فالموضوع يختار قالبه، سواء الشعر أو المسرحية أو حتى المونودراما أو الدراسة النقدية أو المقال، الشحنة الفكرية والعاطفية هي ما تقود لانتقاء القالب، وتختار قماشته وتفصلها على الزي الذي يلائمها اتساعًا وجمالًا، كتبت مرة قصيدة عنوانها "وجع ثلاثي الأبعاد" ضمت عالمًا مكونًا من ثلاثتنا "عبد الله بن المعتز، وبودلير، كما ضمتني"، ثم حين لم أر أني أفرغت شحنتي في هذه القصيدة، كتبت مسرحية عن عبد الله بن المعتز، وأخرى عن بودلير، وثالثة فيها الكثير من ملامحي.

*كيف ترى العلاقة بين الشعر والمسرح؟ وأين تبدأ ذاتك حين تكتب نصًا مسرحيًا؟ هل في اللغة أم في الحدث؟

**الشعر والمسرح ابنا رحم واحدة؛ فالمسرح بدأ شعرًا، وكلاهما يحمل في طياته التجربة الإنسانية شعورًا وفكرًا وإن اختلفا في القالب، في المسرح اليوناني القديم مثلًا، كانت النصوص المسرحية تُكتب كلها بالشعر، وتُلقى بأداء جماعي يحمل طابعًا غنائيًا، كما في أعمال أسخيلوس وسوفوكليس ويوربيديس، ويمكن اعتبار المسرح جسدًا يتحرك فيه الشعر، فالكلمة الشعرية، حين تُؤدَّى على الخشبة، تتجسد بالصوت والحركة والإيماء، وتتحول إلى تجربة حسية، لا مجرد معنى مقروء، والشعر بدوره يمدّ المسرح بالإيقاع، والرمزية، واللغة الكثيفة التي تحمل تجليات الذات والكون معًا، وحين يندمج الشعر في المسرح، لا يكون الغرض فقط جمال الكلمة، بل أيضًا الارتقاء بالخطاب المسرحي ليُلامس مناطق أعمق من التأمل، والتساؤل الوجودي، والرمز.

يبدأ النص المسرحي الذي أكتبه عادة بالحدث فهو المحرك الرئيس الذي يجر القاطرة، من بعده تأتي دراسة متأنية لجوانب هذا الحدث، وأبعاده المتعددة، ووجهات النظر فيه، إلى أن أخلص لوجهة نظر تخصني، ومن ثم حين تتبدى ملامح المشروع في رأسي، أشرع في الكتابة أقودها أحيانا وتقودني حينا، وندخل في علاقة ديالكتيكية، إلى أن ينتج العمل، وواحدة من اهم نقاط العملية الجدالية تلك هي اللغة.

*أعمالك المسرحية حصدت جوائز عربية، بينها "العابر" و"راقص الفلامنكو". ما الذي يحتاجه النص المسرحي كي يُسمَع في عالم مليء بالضوضاء؟

**يحتاج النص المسرحي - لكي يسمع في عالم مليء بالضوضاء- إلى أن يترك فجوات للمتلقي ليشعر أنه صانعه وكاتبه ومحركه، لا حاجة للمتلقي في نص لا يكون له دور فاعل في إنتاجه. ربما رأى المتلقي نفسه مكان لوركا مهتمًا بالمهمشين، بالغجر والسود، وبالأحياء الشعبية، حيث اندمج في حياة الناس، رقص معهم، وكتب عنهم. كانت روحه قريبة، تؤمن بالتراسل بين الثقافات، وتحتفي بالتمازج الحضاري. من هنا، كان راقص الفلامنكو استعارة لتجسيد هذا التوتر الجمالي في حياته، ولتصويره إنسانًا يمشي على إيقاع حاد بين الفن والحرية والانكسار. ربما كانت "العابر" تجسيدا للفكرة حين تحاول التحرر من قيودها، ولتحدي الظروف القائمة، ولتصوير واقع عربي مفروض، وتراكم أرصدة الخبرات للتمكن من العيش بين دهاليز الحياة، والقدرة على النقد، والمواجهة وغير ذلك مما قد يجد المبدع والمتلقي فيه نقاطًا للالتقاء والتفاعل.

*ما النص الأقرب إلى قلبك ولماذا؟ وهل ثمة نص ندمت على نشره؟

**كل نصوصي تحتل مساحات في قلبي، تتغير هذه المساحات بصفة دائمة نتيجة لإعادة قراءة لحظة كتابتها، وأثرها، ومرور الزمان عليها، وتكشف نقاط قوتها وضعفها وتلقيها. أما النصوص التي ندمت على نشرها، فالندم لا يتعلق بالنصوص ذاتها؛ لأن لكل مرحلة مزاياها وخطاياها، وإنما بكيفية نشرها، وهذا يتعلق بديوانيَّ الأول والثاني.

*هل جرّبت أن تكتب عن الحب؟ وماذا كتبت؟

**كتابتي كلها شعرها ومسرحها ودراساتها ومقالاتها تتعلق بالحب؛ فهو الدافع الرئيسي للكتابة، أحب شيئا فأكتب عنه، ويغيب الحب عن شيء فأكتب عنه. مفهوم الحب لا يقتصر على تلك العلاقة بين الرجل والمرأة، بل العلاقة بين أطراف اللعبة الإنسانية كافة. هو الخيط الوثيق الذي يربطك بمدار شيء ما، يطول ويقصر قدر اقترابك منه أو بعدك عنه. إن قضايا الحياة كلها تنشأ جدليتها من الحب؛ فالحب يعكس التناقض بين الرغبة والواقع، بين الذات والآخر، بين الامتلاك والحرية، ومنه تتفرع الصراعات الداخلية عن الهوية، والقيم، ومنه تنشأ القضايا الاجتماعية كالعلاقات، الأسرة، الغيرة، التضحية، وحتى الحرب؛ يمكننا مثلا تذكر دور "هيلين" في الإلياذة، صحيح أن هناك قضايا وجودية أعمق مثل الخوف من الموت، البحث عن معنى ما، العلاقة مع الإله أو الكون، يظن الناظر للوهلة الأولى أنها قد تنشأ من الرهبة، أو الفضول، لا الحب، أو القضايا الاقتصادية، والسياسية، والعلمية، التي تُبنى على الصراع، أو الحاجة، أو السيطرة، أو الطموح، قد يظن الناظر أيضًا أنها بعيدة عن دافع الحب، لكن الحقيقة –من وجهة نظري- أن الحب قد يختبئ وراء كل هذا؛ ففي الرغبة في الخلود حب للحياة، وفي السعي للسلطة حب للذات أو لجماعة بشرية بعينها، وفي العلم حب للمعرفة، وفي الثورة حب للعدالة، وبالتالي قد يكون الحب هو الينبوع الخفي وراء كل هذه الحركات الجدلية في الفكر والسلوك الإنساني، حتى لو لم يظهر بشكل مباشر.

الجوائز والاعتراف العربي

*بعض أعمالك كُرّمت في الخليج وأخرى في شمال إفريقيا، كيف تقرأ مشهد التلقي العربي؟ وأين يضعك هذا التباين؟

**أؤمن أن مشهد التلقي العربي لا يمكن قراءته بمعزل عن تنوّع الجغرافيات الثقافية واختلاف الحساسيات الجمالية من منطقة لأخرى، في الخليج، ثمة تقدير لكتابات متعددة، تميل من وجهة نظري للتداخل مع الذاكرة البدوية والصوفية في آنٍ واحد. أما في شمال إفريقيا، فثمة تعطّش للكتابة التي تمارس خلخلة وتفكيكًا، والتي تستنطق اللغة ككائن متمرّد، وربما هذا وليد التاريخ الكولونيالي والنزعة المهيمنة هناك. أما عني، فأشعر أن هذا التباين لا يقيّدني، بل يوسّع من حقلي الإبداعي؛ فهو لا يضعني في منطقة وسطى بقدر ما يدفعني لكتابة نصّ يتجاوز الهويات الضيقة، نصّ يتحدث بلغة الإنسان أينما كان، ولكنه لا يتنازل عن محليته. ما أجمل أن أجد ما أكتب مُكرَّمًا في الخليج ومقروءًا في شمال إفريقيا، وهذا برأيي انتصار لما هو مشترك وإنساني رغم اختلاف منافذ التلقي. إنه مشهد عربي متعدد، وربما علينا ألا نحاول توحيده، بل أن نحتفل بتعدده. قد أكتب نصوصًا تُزرع في أرض ما، لكنني لا أتحكّم في اتجاه الريح، وهذه الريح – حتى الآن – تحمل القصيدة والمشهد إلى أكثر من شاطئ، ولقد كتبت "راقص الفلامنكو" في الخليج، ونضج في مصر، وأثمر في تونس عبر فرقة مسرحية جزائرية، وهذا يبرهن على ما تقدمت بذكره، والحمد لله.

*ما هي أبرز الجوائز التي نلتها سواء داخل مصر أو خارجها؟ وما الجائزة التي شعرت معها بأن تعبك لم يذهب هباء؟

**سأحاول أن أكون مرتبًا في إجابة هذا السؤال، أما عن الجوائز الدولية التي نلتها

-من المملكة العربية السعودية حصدت جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي فرع الشعر المسرحي.

-من الإمارات العربية المتحدة حصدت جائزة الشارقة للإبداع العربي فرع النص المسرحي، وجائزة البردة فرع شعر الفصحى مرتين.

-من الجمهورية التونسية حصدت جائزة أحسن نص مونودراما، بمهرجان ألتيسيرا الدولي للمونودراما، عن مونودراما راقص الفلامنكو.

-من فلسطين حصلت على جائزة فلسطين وطن وقضية، وجائزة الحرية.

-من المملكة المغربية حصلت على جائزة المسابقة الأدبية العربية الكبرى في الشعر والقصة، والجائزة القديرية في جائزة أحمد مفدي العربية للشعر ونقده.

أما عن الترشيحات للجوائز الدولية:

-في دولة قطر: وصلت نهائيات جائزة كتارا لشاعر الرسول، عن قصيدة مرائي الكشف.

-في الإمارات العربية المتحدة، وصلت إلى قائمة العشرين مرتين للنص المسرحي الموجه للكبار، الهيئة العربية للمسرح، عن مسرحية التي في الرسم، وعن مسرحية بيغاسوس.

-أما في جمهورية مصر العربية، فمؤخرًا نلت جائزة بيت الشعر بالأقصر، وجائزة عبد الستار سليم في فن الواو، وجائزة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، جائزة التأليف المسرحي، فرع النصوص الطويلة، وجائزة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، جائزة التأليف المسرحي، فرع المونودراما، وجائزة وزارة الثقافة المركزية فرع شعر الفصحى، وجائزة وزارة الدفاع فرع شعر الفصحى، ثلاث دورات متتالية، وجائزة مهرجان إبداع المسرحي فرع تأليف الأشعار، ثلاث دورات متتالية، وجائزة جمعية الشعراء والمفكرين والمبدعين فرع شعر العامية، مكتبة الإسكندرية، وجائزة جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين فرع شعر الفصحى، والعديد من الجوائز المحلية والجامعية، والحمد لله.

المحور الثقافي والمجتمعي

*كيف ترى المشهد الثقافي في مصر اليوم؟ وهل تشعر أنه يتنفس بحرية وعمق، أم يلهث خلف ضجيج لا يُنتج قيمة؟

**المشهد الثقافي في مصر اليوم يشبه مدينةً عريقةً استيقظت على ضجيج متناقض؛ بين الماضي الحاضر، بين من يحاول الإصغاء لما تحت القشور، ومن يتماهى مع الصخب دون أن يسأل: ما الذي نفقده أثناء الركض في مضمار الإبداع. ثمة أصوات حقيقية، تكتب وتفكر وتغامر في صمت، تتنفس ببطء وإنهاك، لكنها ما زالت تحفر في جدار العتمة، وهناك، في الوقت نفسه، من يلهث خلف الضوء الزائف، خلف الحفلات الاستعراضية، أو «الترند» الثقافي العابر، دون أن يُنتج عمقًا أو سؤالًا أو وجعًا حقيقيًّا، لكن ربما أقول إن الثقافة المصرية – كما نعرفها – لم تكن يومًا في كامل هدوئها. إنها دائمًا في حالة شدّ وجذب بين المركز والهامش، بين الموهبة الحقيقية والسلطة الخطابية، بين الحرية والرقابة، لكن ما يجعلني متفائلًا، هو أن الجمر ما زال مشتعلًا، وهناك شباب يكتبون نصوصًا ناضجة، ويطرحون أسئلتهم بلا خوف. أما الحرية دون عمق فلا طائل من ورائها؛ لأن الصوت العالي وحده لا يُنتج ثقافة، كما أن الصمت الجبان لا يحمي الجمال، بين هذا وذاك، نحاول أن نكتب نصا يُطيل عمر السؤال، لا ضجيج الإجابة.

*كنت وما زلت جزءًا من الحراك الثقافي في الصعيد، كيف تقيّم تطور المشهد الثقافي خارج العاصمة؟ وهل نال حقه من الرعاية؟

**أن تكون جزءًا من الحراك الثقافي في الصعيد، هو أن تكون شاهدًا على جمرٍ مستترٍ، وعلى مشاريع إبداعية تُزهر في صمت، بعيدًا عن كاميرات العاصمة وضجيجها المنمّق. إن الحراك الثقافي خارج القاهرة، وتحديدًا في الصعيد، يشبه قصيدة تُكتب تحت ضوء فانوس، لا ضوء منصّة. فيه صدقٌ نادر، لكنه ما يزال ينتظر من يسمعه بحق. الصعيد ليس مجرد مكان، بل ذاكرة حيّة، ومختبر حقيقي للمفارقات المصرية؛ بين القِدم والجِدة، بين النسيان والتشبث بالجذور. في السنوات الأخيرة، بدأت تظهر مبادرات نوعية، من مهرجانات مستقلة، إلى ورش كتابة، إلى مشاريع مسرحية وشعرية تحمل حسًّا جماليًّا وهاجسًا مجتمعيًّا. لكن هذا الجهد، في الغالب، ذاتي الطابع، يُدار بشغف الأفراد، لا برؤية مؤسسية واسعة. أما عن هل نال حقه من الرعاية؟ أستطيع ان أقول للأسف لا. فالمركزية لا تزال تتحكم في توزيع الفرص، والميزانيات، وحتى الضوء، والحمد لله على نعمة الإنترنت ومواقع التواصل فلولا ذلك لظل الكثيرون من أدباء الصعيد طي النسيان، خاصة وأن المثقفين الشباب فهموا أن التغيير لا يُنتظر، بل يُصنع. إنهم يكتبون، ويقيمون مشاريعهم، حتى داخل البيوت أو الساحات. أود أن أقول إنه الآن يجب على الصعيد – ثقافيًّا – ألَّا يلهث خلف العاصمة، بل يشتغل على نَفَسه الطويل، وعلى حقيقته الأعمق.

*هل تعتقد أن هناك تهميشًا متعمَّدًا أو غير معلن للأدباء والمبدعين في صعيد مصر من قبل المؤسسات الثقافية والإعلامية؟ وكيف أثر ذلك فيك وفي أبناء جيلك؟

**لطالما تحدثت وغيري في هذا الباب، وللأسف كل المبادرات الطامحة لكسر هذا التابوه هي محاولات فردية لا مؤسسية، وحتى إن اصطبغت بالفعل المؤسسي فهي نادرة وعلى استحياء، ومن تلك المحاولات مشروع ابدأ حلمك المسرحي، وأيضا ورش المهرجان القومي للمسرح هذا العام، أو استضافة الصعيد للمؤتمر العام لأدباء مصر مثلا، لكن بشكل عام أظن أن هناك حاجة لإعادة هيكلة العلاقة بين المؤسسة الثقافية الرسمية -وغيرها - والصعيد بشكل عام؛ إذ لا يقتصر الأمر على التهميش فقط، نحن – أبناء الجنوب – كبرنا على أن الطريق إلى المنبر طويل، وأن الموهبة لا تكفي، بل عليك أن تجرّها وراءك حتى بوابة العاصمة كي تُسمَع، وبرغم ذلك كتبنا، وبعضنا حقق حلمه خارج إطار اللهاث خلف العاصمة كما أسلفت، لكن من باب النقاش حول الموضوع، فلنقل:

إذا تساءلت بصوت عال –والسؤال هنا مجرد من كل غاية إلا تلقي الإجابة- عن آخر نشاط تم بالتعاون بين مؤسسة ما في الصعيد وبين –مثلا- المركز القومي للمسرح والموسيقي، أو البيت الفني للمسرح، أو أكاديمية الفنون، أو المعهد العالي للفنون المسرحية، أو الأوبرا، أو المعهد العالي للموسيقى العربية، أو قطاع الفنون التشكيلية، ماذا ستكون الإجابة؟!

ثمة أمور كثيرة تجب مناقشتها بهذا الصدد مثل المركزية الثقافية والإعلامية، فالقاهرة - حتى مع وجود وسائل التواصل الآن - لا تزال تحتكر النسبة الأكبر من الضوء، سواء في الإعلام أو النشر أو الفعاليات، وهذا ما يجعل كل من يكتب من خارجها وكأنه يكتب من خلف جدار، المجلات الكبرى، الصحف، القنوات، حتى بعض دور النشر لا ترى إلا ما يدور في الفلك القاهري.

هناك أيضًا ضعف البنية التحتية الثقافية في الصعيد، المراكز الثقافية هنا قليلة، بعضها مغلق، وبعضها الآخر يتحوّل إلى مجرد مبانٍ بلا روح، بلا أنشطة حقيقية أو دعم ملموس، باستثناء بيت الشعر بالأقصر، ونادي القصة بأسيوط، قلّما تجد مهرجانًا أدبيًا دوليًا أو مؤتمرًا ذا صدى، وهذا يقلص فرص اللقاء والتفاعل.

أيضًا ثمة صورة نمطية قديمة عن "مثقف الصعيد" فلا تزال هناك نظرة سطحية تربط الإبداع في الصعيد بالفلكلور فقط، أو الكلاسيكية المفرطة، ولا ترى العمق الفلسفي، والتجريب الفني، والتحديث الذي يقوم به أبناء الجنوب.

أذكر أيضًا أنه ثمة غياب للدعم المؤسسي المحلي حتى على مستوى الجامعات، المحافظات، فلا توجد ميزانيات ملائمة، أو خطط استراتيجية لدعم المبدعين، لا منح إقامة، ولا برامج تَبَنٍّ، ولا صناديق دعم فني مثلا.

هناك أيضًا محدودية الوصول إلى النشر والتوزيع، هل هناك دار نشر كبرى في الصعيد؟ الكثير من مبدعي الصعيد يعانون للوصول إلى دار نشر جادة أو معرض كتاب مهم، باستثناء حالات قليلة – بالنسبة للمجموع- حفر أصحابها أسماءهم من خلال الجوائز التي حصلوا عليها أو من خلال قدرتهم المادية الخاصة، هذا أدى إلى هجرة المواهب القسرية؛فنتيجة التهميش، يضطر كثير من المبدعين إلى الانتقال إلى العاصمة أو الخارج، فيفقد الصعيد رموزه، ويخسر توازنه الثقافي تدريجيًا.

هذه أطروحات مجردة، تعكس جزءا من العلاقات الواقعية بين القاهرة والصعيد، أو جزءا من الشعور الجمعي لدى كتاب الصعيد، إن حُقَّ لي أن أضع نفسي في إطار المتحدث باسمهم؛ وأود ألفت النظر إلى شق آخر وهو أنه نتيجة لهذا الوضع الهامشي الذي فُرض بشكل أو بآخر على الصعيديين، قد بدأوا في النظر للخارج وتحقيق ذواتهم عربيًا وعالميًا، خاصة مع نشوء مؤسسات ثقافية عربية تفتح لهم آفاقًا أرحب وأوسع مما قد تحققه القاهرة.

*حدثنا عن تجربتك في تدريب الشباب في مشروع "ابدأ حلمك"... ما الذي تركوه فيك قبل أن تتركه فيهم؟

**حين دخلتُ إلى المسرح/ قاعة التدريب –متطوعًا - لم أكن أدرب الشباب على مهارات اللغة والإلقاء بقدر ما كنت أتابع قلوبًا حائرة، وأحلامًا تنتظر مَن يصدقها.كنتُ هناك لا بصفتي مَن يُعلِّم، بل بصفة من يعيد اكتشاف المسرح من خلال وجوه الشباب، أولئك الذين لم يكن لديهم سوى الرغبة، والارتباك، وبقايا حلم يشبه أغنية مكتومة. كل لحظة مرّت معهم كانت مرآةً تُريني نفسي، حلم البدايات، حاجة المبدع إلى من يقول له ببساطة مكانك محفوظ في هذا الضوء، فقط تقدّم. لقد رأيت معنى أن تكون الموهبة حقيقية، لكنك محاط بأسلاك شائكة من الإهمال، أو السخرية، أو التهميش. لقد علّموني الإيمان بقيمة التمهّل، بقيمة أن تنضج المسرحية والإنسان، وإذا كان الحلم مادة خام، فقد رأيت في هؤلاء الشباب القدرة على صقله وتحويله إلى فعلٍ فنيٍّ حيّ، يعبر عنهم ويعيد تشكيل واقعهم. "ابدأ حلمك" علّمني أن أجمل التجارب المسرحية لا تُعرض دائمًا على الخشبة، بل تُعرض في العيون حين تضيء، وفي الثقة حين تنمو، وفي الخوف حين يُهزَم لأول مرة. خرجتُ من هذا المشروع محاطًا بأسئلة جديدة، ومسؤولية مضاعفة حول كيفية صنع بيئة دائمة للإبداع لا تكتفي بالمواسم؟ وكيف نحمي هذا "الحلم" من التآكل اليومي؟ وكيف نضمن أن يظل المسرح بابًا مفتوحًا، لا نخبةً مغلقة؟ هذا المشروع – على ما فيه من مزايا أو مثالب- كان يقول لي ببساطة إن تجربتي معهم لم تكن تدريبًا على التمثيل أو الكتابة، بل كانت تمرينًا على الحياة... بكل ما فيها من حركة، ووقوف، وسقوط، وقيام.

*إلى أي مدى يمكن للثقافة أن تكون علاجًا حقيقيًا لأزمات المجتمع؟ وهل الأدب قادر على شفاء الإنسان؟

**لا أريد أن أعبر بأكليشيهات محفوظة حول أن الثقافة ليست ترفًا، وأنها ضرورة، لكن الحقيقة أنها كذلك؛ ففي كل مجتمع يواجه أزمات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية قد تبدو الثقافة – للوهلة الأولى – رفاهية مؤجلة، لكن الحقيقة أن الثقافة، بأشكالها المختلفة، هي أداة التوازن والنجاة؛ فالمجتمع الذي يقرأ، يشاهد، يتذوّق الفن، ويعيد طرح الأسئلة الكبرى، هو مجتمع لا يمكن أن يُسحق بسهولة، لأنه يعرف ذاته ويملك وعيًا يمنعه من الانكسار النهائي، هل هناك أزمة أكبر من أزمة الوجود الذي تتهدده الحرب؟ لا أستطيع أن أمحو من ذاكرتي صورة الفرنسيين وهم يخفون اللوحات والكتب النادرة بينما الطائرات الألمانية تسقط جحيمها على رؤوسهم في الحرب العالمية الثانية، لقد جعلوا من هذه اللوحات فعلًا مقاومًا؛ للحفاظ على الهوية، واستعادة الإرث الثقافي يومًا ما، واستثماره بالصور الشرعية المتاحة كافة، أما عن قدرة الأدب على الشفاء، فلا أدل من أنه في لحظة يأس، قد تُنقذك رواية. في أكبر لحظات الخوف، قد يربّت عليك بيت شعر كأنه كُتب لأجلك، وفي عزلة طويلة، قد يصبح كاتب لا تعرفه صديقك الوحيد.

الأدب يمنح الإنسان ما يحتاجه ليستعيد اتزانه؛ الاعتراف، والتخفيف، والمرآة. حين يقول هاملت: "أكون أو لا أكون" ألا يعبر هذا عن كل ما بداخلنا من تحديات حول الحياة والموت والقرار، وحين يقول المتنبي: عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائِمُ.. وَتَأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ المَكارِمُ، ألا يشعر المرء أن البيت تجاوز زمنه ليبعث فيه الهمة والنشاط والسعي نحو الهدف؟ لقد برهن الأدب رغم ما مر به من أزمات في الأزمنة القاسية، في الحروب، في المنافى، في المعتقلات، وحتى في الشوارع التي ضاقت بالناس، أن هناك معنى، وأن الجمال ممكن، وأننا لسنا مجرد أرقام تسير على قدمين، صحيح أنه لا يلغي الجرح، لكنه قادر على تحويله للوحة جمالية.

*لو تقلّدت حقيبة وزارة الثقافة، ما الذي ستسارع إلى تغييره أو إنشائه أولًا؟ وكيف تحلم أن تكون علاقة الوزارة بالمبدعين في الهامش والعمق؟

**كنت دائمًا أضحك –كمدًا- حين يقول لي أحد أصدقائي من البلاد العربية أو الأجنبية: حين احتجت كذا تواصلت مع وزير الثقافة وقلت له وقال لي، وكنت أختلق مبرِّرًا فأقول يحق لهم هذا فمهما كان عدد الأدباء هناك لن يكون كعدد الأدباء هنا، ولا حالتهم الاقتصادية ولا ، وأصمت، وأبرر متسائلًا كيف سيتمكن الوزير من تلقي اتصالات مباشرة أو يقوم بتواصل مباشر مع هذا العدد عندنا، ثم أعود فأقول لو توفرت النية لتحققت الآلية.

إذا قُدِّر لي يومًا هذا، فإن أول ما سأقوم به عملية إحصاء شاملة وواقعية، بدءًا من العامل البشري وصولًا للمواقع الثقافية، ثم عملية التحليل المتعلقة بنقاط القوة، والضعف، والفرص، والتحديات، أتصور –وفق قصور رؤيتي الآن- أنني يمكن حينها أن أبدأ من الأطراف، لا من المركز، من القرى، لا من المهرجانات، من صعيد مصر، وسيناء، والنوبة، والمناطق الحدودية، والمناطق الشعبية في المدن، حيث يسكن الإبداع الحقيقي دون صوت ولا منصة. ربما أتبنى مشروعًا للعدالة الثقافية، يُرصد من خلاله التهميش الثقافي جغرافيًا وفئويًا (الشباب، النساء، ذوي الاحتياجات، أهل الصعيد...)، وتمويل مبادرات محلية مستقلة لا مركزية، وتحويل قصور الثقافة إلى مراكز إنتاج معرفي وفني، وإعادة النظر في معايير توزيع الميزانيات والفعاليات والجوائز، وأن تخفت نبرة اللهاث والتسابق في مواجهة نبرة الإنتاج الحقيقي؛ لأنني أؤمن أن الإبداع ليس مجرد مهرجانات أو مسابقات ذات جوائز وتكريمات، إنه أشمل وأعم.

أما عن العلاقة بالمبدعين، فالأصل من وجهة نظري –القاصرة آنيا- أن تكون الوزارة شريكًا لا وصيًا والتنازل عن دور السلطة الأبوية التي تمارسها المؤسسة الثقافية الرسمية أحيانًا، يجب أن تسمع، لا أن تُلقي الخطب، أن ترعى، لا أن تحتكر، أن تؤمن بأن وظيفة الثقافة ليست الدعاية، بل التنوير والمساءلة والاختلاف، ولا يكون هذا إلا بلقاءات مفتوحة مع المبدعين، دون تصنيف، أن تصبح الوزارة بيتًا حقيقيًا للكاتب والفنان، سواء كان من حلايب أو القاهرة، من مرسى مطروح أو أسوان.

أثر الجغرافيا والأسرة

*كيف شكّلتك الجغرافيا؟ وهل كان للوجود في الصعيد أثر في صياغة تجربتك الأدبية والفكرية، سواء من حيث اللغة، أو التحديات، أو حتى الأحلام المؤجلة؟

**دائما كنت أقول: الجنوبيُّون مثل توائمِ التاريخِ، نبتاتٌ .. تهدهدهنَّ جداتٌ من العصر ِالقديمِ، مدجَّجَاتٌ بالتقاليدِ التي نسيت قداسَتَها المدينةُ؛ كي تغادرَ غرفة الإنعاشِ .. تفتح صدرَها للرِّيحِ والزمنِ الجديدْ" هكذا أشعر، لقد ولدت في محافظة تقع بين جبلين؛ جبل أسيوط الشرقي، وجبل أسيوط الغربي، يشق خصرها نهر النيل؛ لذلك حاولت التمرد على الحدود الجغرافية الضيقة، وتآخيت والريح، قفزت مبكرًا إلى القطار، واحتككت بالمحطات والأرصفة، وعدت محملاً بغبار المسافات، وقصص الجدات، وخبايا البنات، ووجوه المتعبين، وأسئلة الباحثين، فأقمت صومعتي من كل ذلك، وأخذت أوسع النوافذ حتى غدت بلا جدران تقريبًا، تنفتح على الجميع نعم، لكن جهازها المناعي قادر على الفعل في مواجهة الميكروبات.

لغتنا في الصعيد أقرب للفصحى، نتداولها بشكل يومي، لا أتكلم فقط عن نشأتي في الكتَّاب، أو شهود الذكر، والتغني بالأناشيد الصوفية، فلنا أن نتصور قصائد ابن الفارض وهي على شفتي طفل لم يتجاوز العاشرة لأنه سمعها من أحد المنشدين فحسب، أو محاولته تقليد مدرس اللغة العربية، أو الواعظ الخطيب، أو الآباء والأمهات حين يستمعون لقصائد أم كلثوم في الحادية عشرة مساءً، وفي المرحلة الجامعية حين استمع جيلي للقصائد من كاظم الساهر وماجدة الرومي. لم يكن في بلدي أسيوط حينها أماكن للتنزه أو شواطئ أو حتى كورنيش، فلم يكن بد من خلق هذا في بيئة البيت عبر الراديو والتلفاز وجهاز التسجيل، وربما كانت حصيلة ذلك –حينها- أكثر فائدة.

كانت بداية العلاقة مع الصعيد – خاصة أسيوط- جدلية حوله محدوديته وطموحنا، والآن بعد أن مرت بنا السنون، أصبحت علاقة انغراس وانطلاق، فلكي تندفع بشكل أقوى لأعلى لا بد أن تتقن تمركزك على الأرض، كنا نشعر بروحه الراسية الراسخة الرتيبة أحيانًا تحاول التسلل إلينا، ثم أصبحنا نشعر بقدرته على الحياة والتفاعل مع مستجداتها ومقاومة الصدأ، ثم بتنا نشعر بإيقاع حياته السريع الذي تعلمه من الزمن، ووثباته العالية نحو المجهول، فعايشنا قلقه واضطرابه وأزمة هويته.

بدون مونتاج

*شاعر قديم يُدهشك كلما عدت إليه؟

**المتنبي

*شاعر تضعه في قائمة "الإنقاذ الروحي"؟

**بودلير

*عمل تفتخر به دون تردد؟

**مسرحية البيدق الأخير

*مدينة تشبهك؟

**دبي

*ماذا تقول لصبي صغير داخلك ما زال يحلم؟

**اِحلم ولو بنصف عين مغمضة

*أول جملة كتبتها في أول نص أدبي… تتذكرها؟

**ههههه نعم أتذكرها "هلمي.. هلمي رياح العطور"

*آخر كتاب أعدت قراءته أكثر من مرة؟

**أزهار الشر لبودلير

*الصعيد في كلمة؟

**اللامرئي

*وزارة الصحة أم وزارة الثقافة… أيهما أقرب إلى قلبك؟

**وزارة الثقافة

*متى تقول "أنا تعبت من كل شيء"؟

**حينما أفتقر للتنظيم

*لو لم تكن طبيبًا بيطريًا… ماذا كنت ستكون؟

**معلمًا للغة العربية

*كلمة تتمنى لو تُمحى من قاموس البشر؟

**صهاينة

*هل تؤمن بوجود "الموهبة الفطرية" أم أن كل شيء يُصنع؟

**أؤمن جدًّا بالموهبة الفطرية

*لو خُيّرت أن تعيش في زمن أدبي غير هذا… أي زمن تختار؟

**لا أراني ملائمًا لغير زمني

*ما الرسالة التي تود أن تتركها للجيل الجديد من المبدعين، خاصة أولئك الذين يخطون أولى خطواتهم من قلب الصعيد، ويواجهون ما واجهتَه من تحديات؟

**الحياة رهان وعليك أن تقامر

*في الختام، لو تركنا لك المساحة لتكتب سطرًا بلا سؤال… ما الذي كنت لتقوله؟

**أكثر ما يريحني في مكتبتي رائحة الكتب القديمة

*وما الفكرة التي تمنّيت أن نُثيرها ولم نفعل؟

**لماذا لم أحاول كتابة الرواية، أو القصة القصيرة؟

*في لحظة تأمل صامتة... لو سنحت لك الفرصة لإرسال "تلغراف" لمن ترك فيك أثرًا طيبًا لا يُنسى – شعريًا أو إنسانيًا – فلمن ستوجهه؟ وماذا ستكتب؟

**إلى أنطونيو ماتشادو، أقول له: شكرًا لأنك رسمت لي الطريق دون أن تقصد حين قلت: "ما أسهل الطيران، ما على الإنسان إلا أن يحرص على ألا تمس أقدامه الأرض".

الختام

وبين الشاعر والطبيب والمسرحي، ظل سيد عبد الرازق وفيًّا لفكرته الأولى: أن تكتب يعني أن تُنصت جيدًا لما لا يُقال.

ربما كانت رحلته بين المسرح والقصيدة رحلة محفوفة بالصعاب، لكنّه كان دومًا جديرًا بكل محطة بلغها، وبكل جائزة خُلّدت اسمه، وبكل نصّ صرخ بالحقيقة، أو همس بالحب، أو اشتعل بالوطن.

في حضرة هذا القلم، لا نملك إلا أن ننصت، لأن من يكتب بهذه الطريقة، إنما يوقظ فينا ما خَبَا، ويعيد ترتيب الفوضى بنَفَسٍ من الجنوب... من أسيوط.

أُجري هذا الحوار ضمن سلسلة "حوار مع مبدع إنسان" التي تُعدّها وتُقدّمها الكاتبة والشاعرة همت مصطفى، والتي تسعى من خلالها إلى تسليط الضوء على الوجوه الإنسانية للمبدعين الذين يحملون الجمال في أقلامهم وقلوبهم، بعيدًا عن ضجيج الأضواء وقوالب الإعلام التقليدية.